Antibiotikaresistenzen

Neuer Therapieansatz treibt resistente Keime in die Sackgasse

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt immer eindringlicher vor einer dramatischen Antibiotikakrise. Sie befürchtet, dass eine post-antibiotische Ära kurz bevorsteht: Bakterielle Infektionen, die sich früher gut bekämpfen ließen, wären dann nicht mehr behandelbar. Antibiotika-resistente Krankheitskeime könnten laut Vorhersage der WHO binnen weniger Jahre zu den häufigsten Verursachern nicht-natürlicher Todesfälle werden.

Diese dramatische Gefahr für die öffentliche Gesundheit beruht auf der schnellen Evolution von Antibiotika-Resistenzen, die das Spektrum wirksamer antibakterieller Medikamente weiter schrumpfen lässt. Die lebenswissenschaftliche Forschung steht vor der Herausforderung, dieser Gefahr mit neuen Behandlungsansätzen möglichst schnell begegnen zu müssen. Neben der Entwicklung neuer antibiotischer Wirkstoffe besteht eine zentrale Strategie der Forschenden darin, die Wirksamkeit der vorhandenen Antibiotika durch neue Therapieansätze zu verbessern.

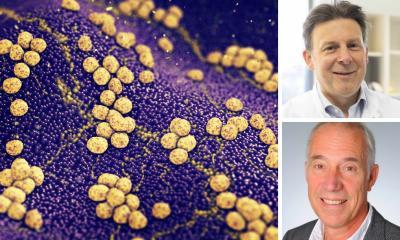

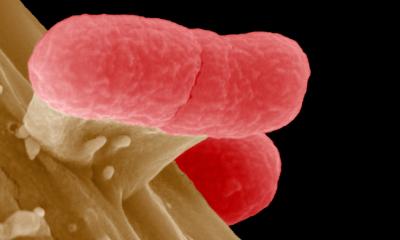

Die Arbeitsgruppe Evolutionsökologie und Genetik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) nutzt Erkenntnisse aus der Evolutionsmedizin zur Entwicklung effizienterer Behandlungsansätze. Als Teil des neu gegründeten Kiel Evolution Center (KEC) der CAU untersuchen die Forschenden unter der Leitung von Professor Hinrich Schulenburg, wie sich verschiedene Formen der Antibiotika-Gabe auf die evolutionäre Anpassung der Erreger auswirken. In einer Studie konnten sie belegen, dass beim Krankheitskeim Pseudomonas aeruginosa die Evolution von Resistenz gegen bestimmte Antibiotika gleichzeitig zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber anderen Wirkstoffen führt. Dieses Konzept der sogenannten „kollateralen Sensitivität“ eröffnet neue Perspektiven in der Bekämpfung multiresistenter Krankheitserreger.

Camilo Barbosa, Doktorand in Schulenburgs Arbeitsgruppe, untersuchte gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, welche Antibiotika nach Resistenzbildung zu wechselseitigen Sensitivitäten führen können. Dazu führten sie im Labor ein Evolutionsexperiment mit dem Erreger Pseudomonas aeruginosa durch. Dieses Bakterium ist häufig multiresistent und besonders für immungeschwächte Patientinnen und Patienten bedrohlich. Im Experiment wurde der Erreger in 12-stündigen Intervallen immer höheren Dosierungen von acht verschiedenen Antibiotika ausgesetzt. Als Konsequenz entwickelte das Bakterium jeweils eine Resistenz gegenüber den verschiedenen Wirkstoffen. Im nächsten Schritt testeten die Forschenden, wie sich die resistenten Erreger gegenüber anderen Wirkstoffen verhielten, mit denen sie bis dahin nicht in Kontakt gekommen waren. So konnten sie feststellen, welche Resistenzbildungen zugleich eine Empfindlichkeit gegen einen anderen Wirkstoff mit sich brachten.

Als besonders effektiv stellte sich die Kombination von Antibiotika heraus, die unterschiedliche Wirkmechanismen aufweisen – insbesondere aus den Klassen der Aminoglykoside und Penicilline. Die Untersuchung der genetischen Grundlagen dieser Resistenzbildungen zeigte, dass drei spezifische Gene des Bakteriums dafür sorgten, dass es zugleich resistent und anfällig wird. „Durch den kombinierten oder abwechselnden Einsatz von Antibiotika mit wechselseitigen Sensitivitäten lassen sich die Keime potentiell in eine evolutionäre Sackgasse treiben: Sobald sie gegen das eine resistent werden, sind sie empfindlich gegen das andere und umgekehrt“, fasst Schulenburg die Bedeutung der vorliegenden Arbeit zusammen. Diese neuen Ergebnisse aus dem Labor machten Hoffnung: Eine gezielte Kombination der noch wirksamen Antibiotika könnte zumindest für eine Atempause im Kampf gegen die sehr problematischen Resistenzbildungen sorgen, so Schulenburg weiter.

Quelle: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)

05.06.2017