Artikel • Therapieplanung

fMRT blickt Tumorpatienten ins Gehirn

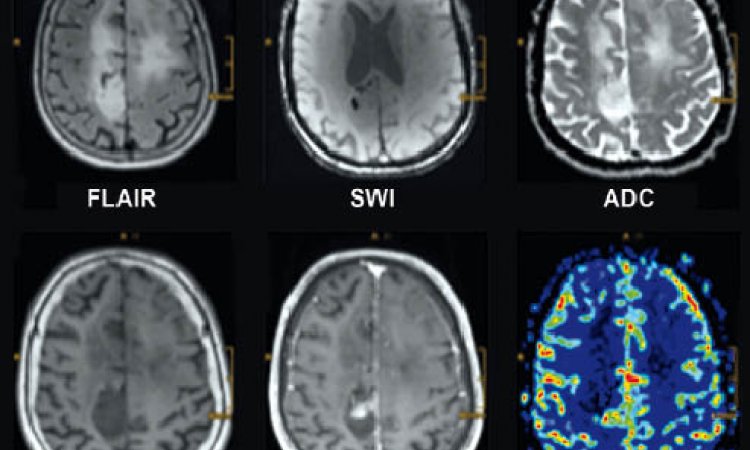

Ursprünglich rein in der Forschung zuhause, hat sich die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) inzwischen einen festen Platz in der präoperativen Hirntumordiagnostik erobert. Die Technik macht Hirnaktivität sichtbar – das kann bei der Therapieplanung von Hirntumoren ein entscheidender Vorteil sein.

Bericht: Wolfgang Behrends

Anton S. Quinsten, leitender MTRA im Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am Universitätsklinikum Essen, erklärt die Besonderheiten und Anwendungsbereiche der fMRT. Auf dem RadiologiekongressRuhr in Dortmund stellt die Essener MTRA-Schule angehenden Radiologieassistenten die Technik genauer vor.

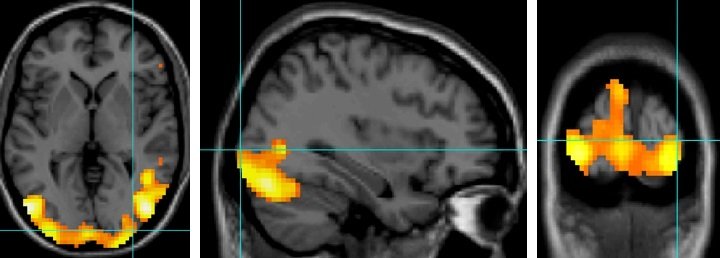

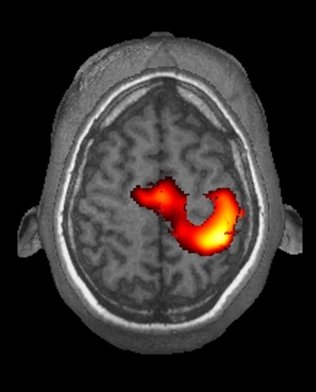

Die Vielseitigkeit des Gehirns kommt der fMRT-Bildgebung zugute: „Wir können sichtbar machen, welche Hirnareale auf visuelle Reize reagieren, an welcher Stelle Sprache generiert wird und wie das Gehirn motorische Abläufe koordiniert“, zählt Quinsten auf. Auch die Reaktion auf Schmerzreize lässt sich auf fMRT-Aufnahmen darstellen, obwohl das Gehirn über keine eigenen Schmerzrezeptoren verfügt.

Mit Gedankenlesen hat das nichts zu tun – der Schlüssel zur Sichtbarmachung der Hirnaktivität ist Sauerstoff: „Sobald eine Region im Gehirn aktiviert wird, braucht sie Sauerstoff“, erklärt der leitende MTRA. „Um die erhöhte Sauerstoffversorgung zu gewährleisten, wird mehr Blut in die entsprechende Region transportiert. Da sich oxygeniertes und desoxygeniertes Blut im MRT unterscheiden, können wir die aktivierten Hirnareale mit fMRT sichtbar machen. Man spricht auch von „blood oxygen level dependent“ (BOLD) imaging“.

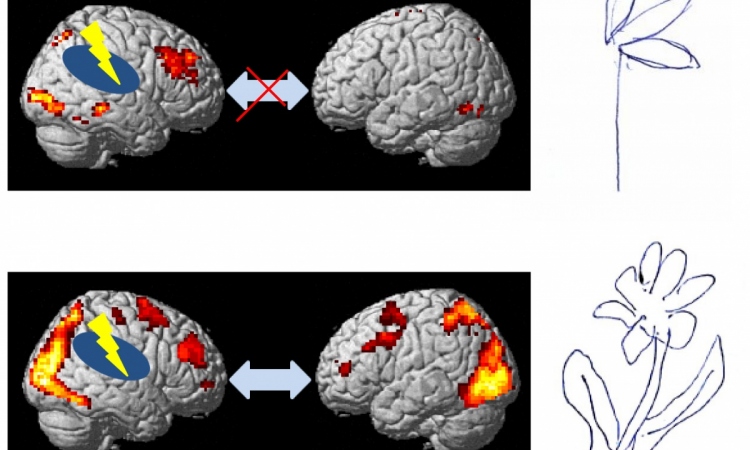

Für die Therapieplanung von Hirntumoren ist die genaue Kenntnis der Lage des Tumors zu den Sprachzentren oder zum Motorkortex erforderlich. Zusätzlich zur eigentlichen fMRT-Bildgebung werden bei der Untersuchung 3D-Aufnahmen erstellt. Später werden diese Bilder fusioniert, um die Hirnaktivität räumlich verorten zu können. Diese Lokalisierung der eloquenten Hirnareale ist unter anderem für die neurochirurgische Planung des operativen Zugangswegs wichtig. „Die gewonnenen fMRT-Daten können Neurochirurgen in ihre Navigationssoftware übernehmen, um den besten operativen Zugang zu planen und die eloquenten Hirnregionen bestmöglich zu schonen“, sagt Quinsten.

Hohe Feldstärke sorgt für bessere Aufnahmen

Für die Erstellung von fMRT-Aufnahmen werden MRT-Systeme mit einer Feldstärke von 3 Tesla verwendet, denn diese liefern Bilder mit einem guten Signal-Rausch-Verhältnis und einer hohen räumlichen Auflösung. „Mit einem 7-T-MRT ließen sich noch bessere Bilder erstellen, allerdings werden diese Systeme vornehmlich in der Forschung eingesetzt“, erläutert Quinsten.

Je nachdem, welche Therapie für den Hirntumor eingeleitet wird, bietet die fMRT verschiedene Vorteile: Bei einem operativen Eingriff lässt sich gut vorhersagen, ob die Entfernung des Tumorgewebes Schäden an der Hirnfunktion hinterlassen wird. Bei der Strahlentherapie hilft dieses Verfahren, das Strahlungsvolumen so anzupassen, dass die Strahlenbelastung für den Patienten gering gehalten werden kann.

Der Patient muss mitarbeiten

Für aussagekräftige fMRT-Bilder ist die Mitarbeit des Patienten entscheidend. Hier kommen die MTRAs ins Spiel: „Sie bereiten den Patienten auf die Untersuchung vor“, sagt Quinsten. „Für die Erfassung von Hirnaktivität im motorischen Areal müssen beispielsweise die Finger zu bestimmten Untersuchungszeitpunkten bewegt werden (so genanntes Finger-Tapping). Um die Sprachregion zu testen, zeigen wir dem Patienten eine Präsentation mit Wörtern, die zu Sätzen zusammengesetzt werden sollen. Diese Abläufe muss die MTRA dem Patienten ausführlich und verständlich erklären.“

Moderne Technik macht es möglich, dass die früher erheblich komplexeren Untersuchungen heute viel einfacher durchführbar sind. „Inzwischen verwenden wir Beamer, die über Lenkspiegel Bilder direkt zum Patienten in den MRT projizieren.“ Zu den Aufgaben der MTRA gehört auch, die festgelegten Ruhephasen zu beachten, damit die Inaktivität der untersuchten Hirnregion als Vergleichswert – die sogenannte Baseline – gemessen werden kann. Auch das bespricht die MTRA im Vorfeld der Untersuchung detailliert mit dem Patienten.

Zurzeit wird intensiv erforscht, wie die Technik bei chronischen Schmerzen, Lerndefiziten oder psychologischen Erkrankungen helfen kann

Anton S. Quinsten

Um die fertigen fMRT-Aufnahmen auszuwerten, benötigt der Untersucher neben Erfahrung auch detaillierte anatomische Kenntnisse darüber, welche Hirnfunktionen in welchen Arealen verortet sind. „Wenn eine Aktivität verzeichnet wird, muss man wissen, ob sie dort auch hingehört“, erklärt Quinsten. Auf diese Weise lassen sich nicht nur neurologische Anomalien herausfinden, sondern auch nicht aufgabenkonformes Verhalten der Patienten herausfiltern, etwa eine Handbewegung zum falschen Untersuchungszeitpunkt. „Weil so viel von der Mitarbeit des Patienten abhängt, ist es eine der größten Herausforderungen, wenn dort Störungen vorliegen.“ Mögliche Hindernisse sind Seh- und Hörprobleme, aber auch Sprachbarrieren, die ein Verständnis der Abläufe verhindern. „Manche Patienten sind nicht in der Lage, für die Dauer der etwa 30-minütigen Untersuchung still liegen zu bleiben, auch das erschwert eine aussagekräftige Bildgebung.“

Weil sie Hirnaktivität sichtbar macht, kann die fMRT nicht nur bei zerebralen Tumoren eingesetzt werden, sagt Quinsten: „Zurzeit wird intensiv erforscht, wie die Technik bei chronischen Schmerzen, Lerndefiziten oder psychologischen Erkrankungen helfen kann.“

Profil:

Anton S. Quinsten ist leitender MTRA im Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am Universitätsklinikum Essen. Seine Ausbildung absolvierte er 2004 in Bochum, seit 2015 ist er als Dozent an der MTRA-Schule des UK Essen, Fach Magnetresonanztomographie, tätig. Quinsten ist Gründer und Mitglied der Radiology Informatics technologist Gruppe (RIT-Group) und darüber hinaus national und international als Berater, Referent und Applikationsspezialist für Magnetresonanztomographie unterwegs.

09.11.2018