Weniger ist mehr

Kaum einer Bildgebungsmodalität steht ein bisschen Understatement so gut wie der Computertomographie. Denn nach wie vor ist die Strahlendosis einer der größten limitierenden Faktoren für die Anwendung der röntgenbasierten Schnittbildgebung. Weshalb die Bemühungen, die Dosis so weit wie möglich herunterzusetzen, ungebrochen groß sind.

Seit vielen Jahren ist PD Dr. Hatem Alkadhi, Forschungsleiter am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am UniversitätsSpital Zürich in der Schweiz, auf dem Gebiet der klinischen CT-Forschung mit einem speziellen Fokus auf die Dosisreduktion aktiv. Er stellt verschiedene praxisrelevante Kniffe und Verfahren zur Dosisbegrenzung vor.

„Es gibt vielfältige Methoden, die Dosis möglichst niedrig zu halten“, weiß Dr. Alkadhi. „Grundsätzlich sollte man bei der Indikationsstellung beginnen, denn nicht immer ist die Untersuchung mit ionisierender Strahlung nötig. Man sollte deshalb stets sorgfältig zwischen den verschiedenen Bildgebungsmodalitäten wählen. Dabei gilt: Je jünger der Patient, desto kritischer sollte die CT als Mittel der Wahl eingesetzt werden.“

Daneben gibt es eine Reihe von Tricks, die helfen Dosis einzusparen und trotzdem den vollen Informationsgehalt aus den Bildern herauszuholen. Dazu gehört die Entscheidung für ein geeignetes Protokoll, das Einfluss auf die Anzahl der Phasen der CT-Untersuchung nimmt. „Mit jeder zusätzlichen Phase steigt auch die Dosis“, erläutert der Experte. „Wenn ein Patient also nicht gerade zur Erstabklärung einer Läsion kommt, bietet es sich bei Mehrphasenprotokollen der Leber, der Nieren oder des Urogenitaltraktes an, nicht unbedingt auf ein 3- oder 4-Phasen-CT zu bestehen, sondern Phasen zusammenzufassen oder die Dual-Energy-Technik einzusetzen.“

Auch die Reduzierung der Volumenabdeckung auf das Nötigste, fährt Alkadhi fort, ist Teil der „Weniger ist mehr“-Strategie: „Geht es beispielsweise um den Oberbauch, dann sollte man auch nur den Oberbauch scannen und nicht zu großzügig in andere Bereiche ausschwenken. Mit jedem Millimeter überflüssigen Scanbereich wächst die Dosis proportional an.“

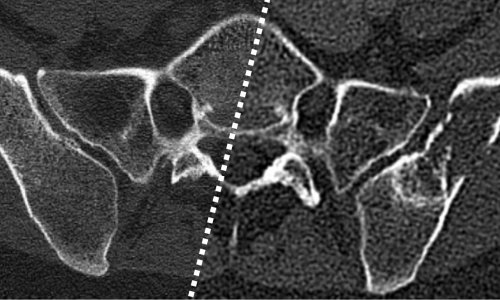

Neben diesen anwender- und indikationsorientierten Strategien bieten die Großgerätehersteller neuerdings viele neue Features an, mit denen sich Dosis einsparen lässt. Die vielversprechendste Option ist die Iterative Rekonstruktion. Das Grundprinzip beruht auf einer Rückkopplungsschleife, durch die sich Fehler in der mathematischen Berechnung der ursprünglichen Messdaten korrigieren lassen. Bei der Iterativen Rekonstruktion wird aus den Messdaten ein Bild errechnet und aus diesem Bild wiederum neue Messdaten abgeleitet. Man simuliert praktisch eine zweite CT-Aufnahme am Bild anstelle des Patienten. Anschließend werden diese neuen Messdaten mit den ursprünglichen Daten aus der realen Untersuchung verglichen. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis der Abstand zwischen errechnetem Bild und ursprünglichen Messdaten einen bestimmten Grenzwert unterschreitet. Das ist der iterative Moment.

„Wir versuchen, den berechneten Datensatz schrittweise so zu optimieren, dass das Rauschen nach und nach abnimmt. Die Iterative Rekonstruktion reduziert also das Bildrauschen“, fasst Alkadhi zusammen. „Diesen Effekt kann man sich zunutze machen, um die Dosis bei gleichbleibender Bildqualität herunterzuschrauben. Je nach Anwendungsgebiet sprechen wir hier von einer Reduktion zwischen 30-60 %.“

Zurzeit läuft ein reger industrieller Wettbewerb bei der Weiterentwicklung der Iterativen Rekonstruktion, von dem vor allem die Anwender profitieren, freut sich Dr. Alkadhi. Er setzt das Verfahren hauptsächlich bei Niedrig-Dosis-CTs der Lunge und der Nierensteine ein: „Das Problem mit dem Bildrauschen hängt vor allem mit der Körperphysiognomie zusammen. Je fülliger der Patient ist, umso größer ist das Rauschen. Ab einem gewissen Punkt lässt sich das durch die Leibesfülle verursachte Bildrauschen nicht mehr durch eine höhere Dosis kompensieren. Deshalb versuchen wir in laufenden Studien festzustellen, ob sich unsere Niedrig-Dosis-Protokolle unter Verwendung der Iterativen Rekonstruktion auch bei dieser Patientengruppe anwenden lassen.“

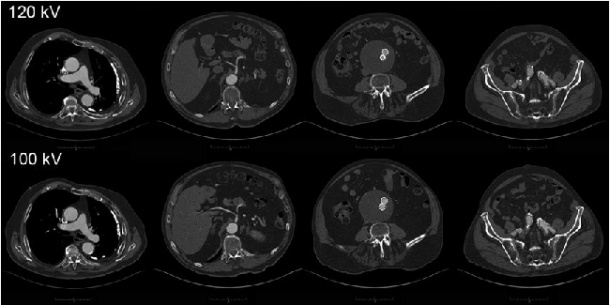

Darüber hinaus kann die Dosis auch über die Röhrenleistung an die Anatomie des Patienten angepasst werden. Ganz neue Techniken passen zusätzlich auch noch die Spannung, mit der die Röhre betrieben wird, individuell an die Physiognomie und Indikation an. Dr. Alkadhi zeigt sich begeistert von dieser neuen Methode: „Die Einstellung der Röhrenspannung basierend auf Größe und Gewicht des Patienten erfolgte bisher manuell. Das hat viele Ärzte bisher daran gehindert, diese Option zu nutzen. Stattdessen hat man die Röhrenspannung meist konstant auf 120 KV gehalten, außer in der pädiatrischen Radiologie. Die neuen Programme errechnen die ideale Röhrenspannung automatisch, so dass wir die Technik an unserem Haus inzwischen bei jeder Untersuchung nutzen. Vor allem bei der Angiographie zeigt das jodhaltige Kontrastmittel ein sehr günstiges Profil bei geringer Röhrenspannung.“

Im Profil

PD Dr. Hatem Alkadhi studierte Medizin an der LMU München. 1998 zog es den Deutschen in die Schweiz an das Universitätsspital in Zürich, wo er sich zum Radiologen und Neuroradiologen fortbildete. Ab 2004 gehörte er zum Ärzteteam am Institut für Diagnostische Radiologie. Von 2009 bis 2010 lebte und arbeitete der heute 41-Jährige in Boston, Massachusetts. Er besuchte zu Studienzwecken das Departement für Radiologie am Massachusetts General Hospital und machte seinen Master of Public Health an der Harvard School of Public Health. Danach kehrte Hatem Alkadhi als Leitender Arzt an das Radiologische Institut am Universitätsspital Zürich zurück, wo er seit Januar 2011 die Position des Forschungsleiters inne hat und Mitglied der Institutsleitung ist.

05.01.2011