Bildquelle: HZDR; Foto: Michael Kretzschmar

News • Mehr Sicherheit durch smarte Planung

Protonentherapie: Neue Methode reduziert Risiken bei Hirntumoren

Die Protonentherapie gilt als besonders präzise und gewebeschonende Methode zur Strahlentherapie von Hirntumoren. Doch gerade diese Präzision bringt auch Herausforderungen mit sich:

Die biologische Wirksamkeit der Protonenstrahlen – also wie stark die Strahlung im Körper wirkt – kann je nach Beschaffenheit des Gewebes und Lage des Tumors variieren. Forschern des Nationalen Zentrums für Strahlenforschung in der Onkologie – OncoRay, einer gemeinsamen Einrichtung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR), der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und des Dresdner Universitätsklinikums Carl Gustav Carus, ist es nun gelungen, die daraus resultierenden Nebenwirkungsrisiken besser abzuschätzen und durch neuartige Planungsverfahren deutlich zu senken. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift Radiotherapy and Oncology.

Wenn wir für die biologische Wirksamkeit der Protonen nur einen festen Wert annehmen, unterschätzen wir in bestimmten Fällen die Belastung für gesundes Gewebe und damit das Risiko für mögliche Nebenwirkungen

Martina Palkowitsch

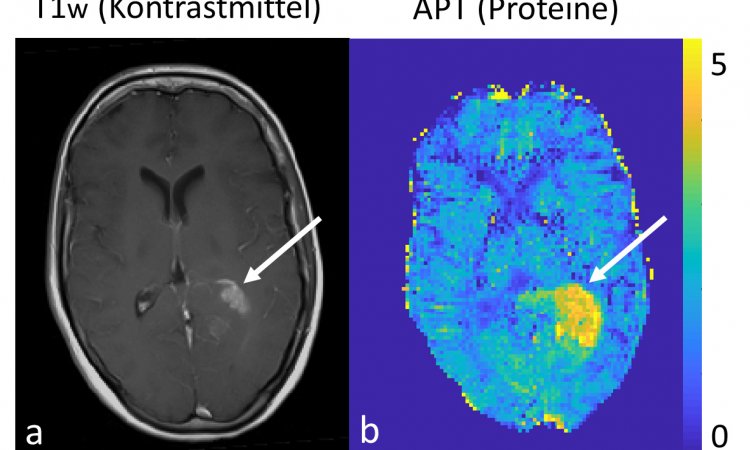

Die Behandlung bösartiger Hirntumore erfolgt heutzutage in der Regel singulär durch Bestrahlung oder eine Kombination von Operation mit anschließender Strahlentherapie, um bestmögliche Behandlungsergebnisse zu erzielen. Die Strahlentherapie kann dabei entweder „klassisch“ mit Photonen, oder auch mit Protonen erfolgen. Dabei beschreibt die „relative biologische Wirksamkeit“, wie stark Protonen biologisches Gewebe im Vergleich zu konventionellen Photonenstrahlen schädigen. In der klinischen Praxis wird diese Kenngröße bislang pauschal mit dem Faktor 1,1 angesetzt – Protonen gelten also als 10% effektiver. Doch experimentelle und erste klinische Studien zeigen: Die tatsächliche Wirkung kann lokal erheblich höher liegen, vor allem am hinteren Ende des Strahls, an dem die Teilchen ihre Energie schlagartig abgeben. Empfindliche Strukturen wie Sehnerven oder das gesunde, um den Tumor gelegene Hirngewebe sind dabei am stärksten gefährdet.

„Wenn wir für die biologische Wirksamkeit der Protonen nur einen festen Wert annehmen, unterschätzen wir in bestimmten Fällen die Belastung für gesundes Gewebe und damit das Risiko für mögliche Nebenwirkungen“, erklärt Martina Palkowitsch, Doktorandin am OncoRay und Erstautorin der Studie. „Mit unserer Arbeit wollten wir herausfinden, welche Patienten vor dem Hintergrund dieser neuen Erkenntnisse besonders gefährdet sind und wie sich ihre Behandlung durch eine intelligente Planung risikoärmer gestalten lässt.“

Für die Analyse wertete das Team um Prof. Steffen Löck, Leiter der OncoRay-Forschungsgruppe für Modellierung und Biostatistik in der Radioonkologie, die Behandlungsdaten von 105 Patienten mit Hirntumoren aus, die zwischen 2015 und 2022 in der Universitäts Protonen Therapie Dresden mit Protonen behandelt wurden. Für alle klinischen Behandlungspläne wurde mit Hilfe computergestützter Simulationen berechnet, wie sich die geschätzte Wahrscheinlichkeit für 16 typische Nebenwirkungen, wie Sehstörungen, hormonelle Dysfunktion, Hörverlust oder Gedächtniseinschränkungen verändert, wenn statt einer konstanten eine variable relative biologische Wirksamkeit zugrunde liegt.

Das Ergebnis: In rund einem Drittel der Fälle wurde das Risiko für Nebenwirkungen deutlich unterschätzt, wenn die tatsächliche Bandbreite der biologischen Wirkung keine Berücksichtigung fand. Besonders hoch war das Risiko, wenn der Tumor sehr nah an empfindlichen Organen lag. Aber auch Faktoren wie die Größe des behandelten Bereichs, das Alter der Patienten oder eine begleitende Chemotherapie spielten eine Rolle.

In einem weiteren Schritt testete das Team zwei innovative Ansätze zur Optimierung der Bestrahlungsplanung, um die Nebenwirkungen zu reduzieren. Dabei wurde zusätzlich zur Strahlendosis die variable biologische Wirksamkeit der Protonen berücksichtigt. Die Optimierung wurde so durchgeführt, dass besonders wirksame Anteile der Strahlung – etwa Bereiche, in denen Protonen stoppen und ihre maximale Energie abgeben – nicht in empfindlichen Gewebestrukturen liegen.

Unsere Studie zeigt, dass biologische Unterschiede in der Wirksamkeit der Protonenstrahlen nicht nur berechenbar, sondern auch aktiv nutzbar sind, um Therapien sicherer zu gestalten

Steffen Löck

Diese Methoden wurden beispielhaft an sechs Patienten getestet, darunter fünf mit erhöhtem Nebenwirkungsrisiko. Die überarbeiteten Bestrahlungspläne wurden zudem mit den ursprünglich eingesetzten klinischen Planungen verglichen. Dabei zeigte sich: in den jeweils am stärksten gefährdeten Organen – also jenen, bei denen die Nebenwirkungswahrscheinlichkeit besonders hoch war – konnte das Risiko im Durchschnitt um rund 30% gesenkt werden: Gleichzeitig blieb die Dosisverteilung im Tumor ausreichend hoch, um die therapeutische Wirkung zu erhalten.

Für eine zukünftige klinische Anwendung dieser Ansätze schlagen die Wissenschaftler vor, die neuartige biologische Optimierung zunächst gezielt bei jenen Patienten einzusetzen, die voraussichtlich am meisten davon profitieren würden. Hierfür entwickelten sie ein einfach anwendbares Vorhersagemodell, das auf bestehenden Planungsdaten basiert – etwa dem Abstand zwischen Tumor und Risikoorganen oder herkömmlichen Dosiskennwerten. Damit lässt sich abschätzen, ob in einem konkreten Fall eine erweiterte biologische Planung sinnvoll wäre.

„Unsere Studie zeigt, dass biologische Unterschiede in der Wirksamkeit der Protonenstrahlen nicht nur berechenbar, sondern auch aktiv nutzbar sind, um Therapien sicherer zu gestalten“, sagt Steffen Löck. „Wir wollen das Verfahren jetzt so weiterentwickeln, dass es effizient in die klinische Praxis integriert werden kann. Dass wir künftig genau jenen Patienten helfen können, bei denen die erweiterte, individuelle Planung einen echten Unterschied macht, ist ein wichtiger Fortschritt auf dem Weg zur personalisierten Protonentherapie.“ Die Direktorin des OncoRay, Prof. Mechthild Krause ergänzt: „Dieses Verfahren muss in klinischen Studien weiter getestet werden. Es bietet die Möglichkeit, die Vorteile der Protonentherapie zukünftig noch stärker für eine Reduktion von Nebenwirkungen auszunutzen.“

Eine weitere Studie des Dresdner Forschungsteams fand in der internationalen Krebsforschung große Beachtung: Anhand von Nachsorge-MRTs von mehr als 150 Patienten mit Hirntumoren untersuchten die Wissenschaftler strahleninduzierte Veränderungen im gesunden Hirngewebe nach Protonen- und Photonentherapie. Ihre Analyse bestätigte, dass sich das Risiko solcher Läsionen deutlich besser vorhersagen lässt, wenn eine variable – statt der bislang angenommenen konstanten – biologische Wirksamkeit in der Protonentherapie berücksichtigt wird. Außerdem stellte das Team eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit rund um die Hirnventrikel bei beiden Therapieformen fest.

Die Europäische Gesellschaft für Radiotherapie und Onkologie (ESTRO) zeichnete diese Arbeit kürzlich mit dem Best Paper Award im Bereich Physik aus. Martina Palkowitsch nahm den mit 1.000 Euro dotierten Preis am 5. Mai 2025 auf der ESTRO-Jahreskonferenz in Wien entgegen.

Quelle: Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

09.05.2025