© Halfpoint – stock.adobe.com

News • Studie untersucht Kriterien

Wann akzeptieren Patienten Medizin-KI – und wann nicht?

Weltweite Studie zeigt Unterschiede in der Akzeptanz Künstlicher Intelligenz

Wie Ärzte zu Künstlicher Intelligenz in der Medizin stehen, wurde vielfach untersucht. Aber was denken Patienten? Das wurde jetzt erstmals in einer großen Studie auf sechs Kontinenten untersucht. Zentrales Ergebnis: Je schlechter der eigene Gesundheitszustand, desto eher wird der Einsatz von KI abgelehnt. Die Studie soll dabei helfen, künftige Anwendungen der KI in der Medizin stärker an den Bedürfnissen der Patienten auszurichten.

Die Ergebnisse wurden im Journal JAMA Network Open veröffentlicht.

Die Ergebnisse zeigen, dass Erklärbarkeit von Anfang an mitgedacht werden muss

Felix Busch

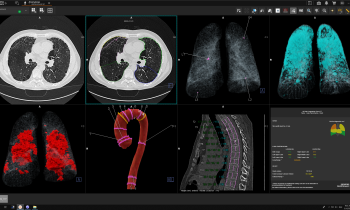

Um Künstliche Intelligenz in der Medizin effektiv einzusetzen ist Akzeptanz durch Patienten unverzichtbar, unabhängig davon, ob KI als Diagnosewerkzeug, um individuelle Behandlungspläne zu erstellen oder für sonstige Anwendungen eingesetzt wird. Das internationale Forschungsnetzwerk der COMFORT-Studie hat deswegen rund 14.000 Patienten in 74 Kliniken in 43 Ländern befragt. Um eine breite Krankheitsvielfalt abzubilden, erfolgte die Rekrutierung in Radiologieabteilungen, die im Auftrag anderer Fachdisziplinen Röntgen-, CT- und MRT-Untersuchungen durchführen.

Eine Mehrheit von 57,6% sah den Einsatz von KI in der Medizin grundsätzlich positiv. Innerhalb der Kohorte zeigen sich jedoch Unterschiede. Männer wiesen mit 59,1% Zustimmung eine etwas positivere Haltung als Frauen mit 55,6% auf. Mit höherer Technikaffinität und höherem selbsteingeschätzten Verständnis von KI stiegt die Zustimmung deutlich. Unter den Befragten, die angaben, viel über KI zu wissen, beurteilten 83,3% deren Einsatz in der Medizin grundsätzlich positiv.

Je schwerer die eigene Erkrankung war, desto ablehnender war auch die Haltung zu KI. Mehr als die Hälfte Patienten mit sehr schlechtem Gesundheitszustand sahen Medizin-KI „sehr negativ“ oder „eher negativ"“ (26,6% bzw. 29,2%). Unter den Befragten mit sehr gutem Gesundheitszustand lagen diese Werte dagegen bei 1,3% und 5,3%. „Die exakten Gründe für die negativen Haltungen bei schwer Erkrankten lassen sich aus unserer Studie nicht ablesen“, sagt Dr. Felix Busch, Assistenzarzt am Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie der Technischen Universität München (TUM) und Erstautor der Studie. „Wir vermuten, dass hier Erfahrungen mit dem jeweiligen Gesundheitssystem, die Krankheitslast und psychologische Faktoren eine Rolle spielen.“

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

News • Themenkanal

Blickpunkt: KI in der Medizin

Künstliche Intelligenz soll menschliche Denkprozesse nachbilden und die Arbeit fast aller medizinischer Teilgebiete erleichtern. Doch was geht im Inneren eines KI-Algorithmus vor, worauf basieren seine Entscheidungen? Kann man einer Maschine gar eine medizinische Diagnose anvertrauen?

Unter den Befragten gab es klare Präferenzen in Bezug auf den Einsatz und die Gestaltung von KI-Anwendungen. Für 70,2% war es wichtig, dass Medizin-KI „erklärbar“ ist, das heißt, dass ihre Ergebnisse nachvollziehbar sind. 72,9% wünschten sich, dass die Technologien als Werkzeuge eingesetzt werden und die letztendliche Entscheidung bei Ärzten liegt. Diagnosen, die ausschließlich von KI getroffen werden, befürworteten nur 4,4%. Allerdings wollten zugleich nur 6,6%, dass Diagnosen vollständig ohne KI gestellt werden. Die Fragen bezogen sich auf hypothetischen Szenarien, in dem Mensch und Maschine gleichermaßen präzise Diagnosen stellen. „Die Ergebnisse zeigen, dass Erklärbarkeit von Anfang an mitgedacht werden muss“, sagt Felix Busch.

Eine methodische Einschränkung ist der Erhebungszeitpunkt im Jahr 2023. „Seitdem haben sich insbesondere Large Language Models stark weiterentwickelt. Die Einstellungen von Patienten könnten sich verändert haben“, sagt Privatdozent Dr. Keno Bressem, gemeinsam mit Privatdozentin Dr. Lisa Adams Letztautor der Studie. „Um das zu prüfen und die Entwicklung von Medizin-KI am Bedarf der Patienten auszurichten, sind Folgebefragungen erforderlich“, ergänzt Dr. Lisa Adams. Eine Folgestudie des COMFORT-Konsortiums auf Grundlage des gleichen Fragebogens läuft bereits.

Quelle: Technische Universität München

03.09.2025