News • Cochlea-Implantate

Menschen mit Hörprothese orientieren sich an Klangfarbe

Forschende der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben festgestellt, dass die Wahrnehmung von sogenannten stimmlichen Emotionen bei Trägerinnen und Trägern von Cochlea-Implantaten deutlich vermindert ist.

Cochlea-Implantate können Menschen mit Hörverminderung dabei helfen, akustische Reize wahrzunehmen. Anders als Hörgeräte, die meist nur die Lautstärke von Geräuschen verstärken, regen die elektronischen Prothesen direkt den Hörnerv an. Doch lassen sich mit diesen Implantaten auch „Zwischentöne“ in der Kommunikation registrieren?

Denn bei der Wahrnehmung von gesprochenen Inhalten, etwa wenn man sich mit einem Menschen unterhält, geht es häufig nicht nur darum, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Die Forschenden der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind dieser Frage nachgegangen und haben nun im Rahmen einer umfangreichen Studie festgestellt, dass die Wahrnehmung von sogenannten stimmlichen Emotionen bei Trägerinnen und Trägern von Cochlea-Implantaten deutlich vermindert ist.

Ängstlich oder wütend?

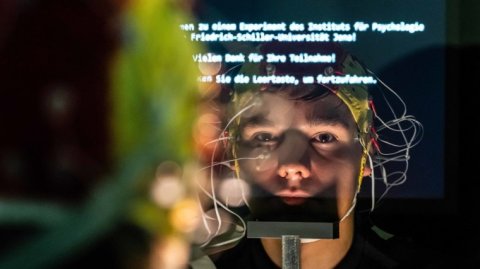

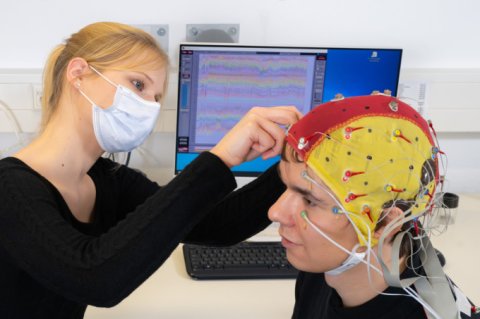

„Die Forschung im Zusammenhang mit Cochlea-Implantaten hat sich bisher vor allem auf das Sprachverständnis konzentriert“, sagt Celina von Eiff, die sich im Rahmen ihrer Dissertation mit dem Thema beschäftigt und die Studie an der Universität Jena geleitet hat. „Wir haben uns deshalb auf die Fähigkeit zur Wahrnehmung von stimmlichen Emotionen konzentriert, denen die Fachwelt besondere Bedeutung für soziale Interaktionen und Lebensqualität beimisst.“ Für ihre Studie verglichen die Jenaer Expertinnen und Experten die Hörleistung von 25 Implantat-Tragenden mit 25 Normalhörenden – die Zusammensetzung von Alter und Geschlecht war in beiden Gruppen gleich. Den Versuchspersonen wurden sogenannte Pseudowörter – also Wörter ohne Sinn – vorgespielt, die zuvor von verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern mit unterschiedlichen Emotionen eingesprochen waren. Die Aufnahmen waren im Experiment stimmlich gemorpht – das heißt die Stimmparameter wie Tonhöhe oder Klangfarbe waren entweder selektiv oder in Kombination systematisch verändert. Die Versuchspersonen sollten jeweils entscheiden, ob eine abgespielte Stimme ängstlich oder wütend klang.

„Dabei stellten wir fest, dass die Gruppe mit Cochlea-Implantaten insgesamt niedrigere Werte bei der stimmlichen Emotionserkennung gezeigt hat“, sagt Celina von Eiff. „Während aber Normalhörende Klangfarbe und Tonhöhe in einem ähnlichen Ausmaß bei der Erkennung nutzen konnten, orientierten sich die Implantatträgerinnen und -träger überraschenderweise verstärkt an der Klangfarbe. Einige von ihnen können sie sehr gut nutzen, um stimmliche Emotionen zu erkennen.“

Die Nutzerinnen und Nutzer einer Prothese, denen die Wahrnehmung von stimmlichen Emotionen leichter fiel, berichteten von einem höheren Maß an Lebensqualität, erfuhren die Forschenden der Uni Jena zudem bei einer begleitenden Befragung.

Die Ergebnisse der Jenaer Studie können beispielsweise in die Entwicklung noch leistungsfähigerer Cochlea-Implantate einfließen. „In unserem Team arbeiten wir derzeit außerdem an der Entwicklung und Evaluation von Interventionen für Menschen mit Cochlea-Implantaten, die auf dieser Forschung aufbauen“, sagt Celina von Eiff. „So können wir Interessierten aktuell die Teilnahme an einem wissenschaftlich fundierten Training für die Wahrnehmung von stimmlichen Emotionen im Rahmen einer Studie anbieten.“

Die Forschungsergebnisse sind im Fachjournal „Ear and Hearing“ veröffentlicht.

Quelle: Friedrich-Schiller-Universität Jena

16.01.2022