Artikel • E-Dossier

Für und Wider der elektronischen Patientenakte – das Schweizer Modell

Auch in der Schweiz reichen Diskussionen über die elektronische Patientenakte weit zurück. Während man ursprünglich noch die Versichertenkarte weiter vorantreiben oder ein Gesundheitsportal schaffen wollte, tritt zum April 2020 das nun verabschiedete elektronische Patientendossier in Kraft. Über die Vor- und Nachteile dieser Lösung verrät Dr. Reinhold Sojer, Abteilungsleiter der Abteilung Digitalisierung / eHealth an der FMH, Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (Fédération des médecins suisses) im Gespräch mehr.

Bericht: Marcel Rasch

„Das elektronische Patientendossier (EPD) der Schweiz basiert auf mehrere politische Initiativen im Zusammenhang mit der Revision des KVGs, das in Deutschland dem 5. Sozialgesetzbuch entspricht, im Jahr 2004“, erläutert Reinhold Sojer. 2007 wurde dann in der Schweiz eine Strategie verabschiedet, mit der Vision, dass alle Patienten die wichtigsten Dokumente zu ihrer Gesundheit unabhängig von Ort und Zeit zur Verfügung haben sollten. „Aus dieser Strategie entstand das elektronische Patientendossier, zu dem man ergänzen muss, dass es auch den föderalen Strukturen der Schweiz geschuldet ist“, so Sojer. Der Bund verfügt zum Beispiel nicht über eine umfassende Rechtsetzungskompetenz im Bereich des Datenschutzes. „Für das elektronische Patientendossier war daher eine spezialgesetzliche Datenschutzregulierung erforderlich“, verdeutlicht Sojer die komplexen Vorgänge.

Derzeit gibt es noch etliche Stellschrauben, die nachgezogen werden müssen, auch hinsichtlich der gesamten Zertifizierung

Reinhold Sojer

Das jetzt verabschiedete elektronische Patientendossier, bietet viele Vorteile, hat aber auch Ecken und Kanten. „Für die Patientinnen und Patienten ist das EPD freiwillig. Für die Spitaler, Geburtshäuser, stationären Leistungserbringer und Pflegeheime jedoch ist die Teilnahme verpflichtend“, erläutert Sojer und führt weiter aus: „Es gibt eine Übergangsfrist bis zum April 2020, bis zu der alle stationären Leistungserbringer, also Spitäler, die zulasten der Krankenkasse abrechnen, ein EPD anbieten müssen. Zwei Jahre später folgen die Pflegeheime und Geburtshäuser. Für die niedergelassenen Ärzte ist die Teilnahme noch freiwillig.“ Ob diese Frist eingehalten werden kann, ist laut Reinhold Sojer unsicher. Die Umsetzung ist derart komplex, dass es immer wieder zu Verzögerungen kommen wird. „Derzeit gibt es noch etliche Stellschrauben, die nachgezogen werden müssen, auch hinsichtlich der gesamten Zertifizierung“, stellt Sojer ernüchtert fest.

Die Umsetzung

Kern des Gesetzes zur EPD ist die informationelle Selbstbestimmung der Patienten. „Jeder Patient soll zu jeder Zeit das Recht erhalten, Gesundheitsfachpersonen das Zugriffsrecht zu seinen Gesundheitsdaten zu gewähren oder zu entziehen“, erklärt Sojer. „Man kann sich das Ganze wie eine Mappe vorstellen, über die der Patient selbst verfügt und dann frei entscheidet, wem er diese Daten zeigt. Die Gesundheitsfachpersonen sind jedoch verpflichtet, patienten- und gesundheitsrelevante Daten zu erfassen und zur Verfügung zu stellen.“ Alle Gesundheitsfachpersonen sind in einem zentralen Verzeichnis erfasst. Nur sie erhalten Zugriff. Hinzu kommt, dass der Patient Zugriffsrechte definieren, einen Stellvertreter bestimmen, eine befristete Zugriffsdauer erteilen und Vertraulichkeitsstufen für medizinische oder sensitive Daten einrichten kann.

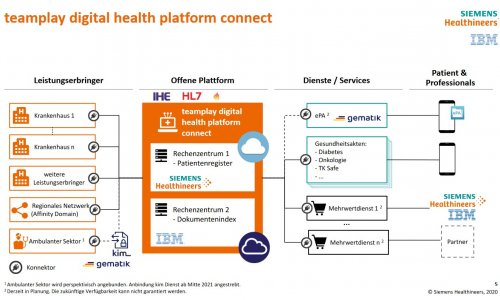

Das EPD ist eine dezentrale, virtuelle Lösung, bei der die Speicherung der Daten genau dort stattfindet, wo die Daten erhoben wurden, also in Spitälern, Geburtshäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Pflegeheimen usw. „In der Schweiz existieren so genannte Gemeinschaften, ein Begriff, der auf die IHE-Definition der Affinity Domains zurückgeht. Dies sind Zusammenschlüsse von stationäre und ambulante Leistungserbringer in einer Versorgungsregion aber auch schweizweit. Die Idee ist nun, dass die Patientinnen und Patienten in einem System dieser Gemeinschaften hinterlegt werden, es also nicht wie in anderen Ländern, wo es ein zentrales Patientenverzeichnis gibt“, so Sojer. Intensiv diskutierte man darüber, die schweizerische Sozialversicherungsnummer zur Grundlage einer ID für die Patienten zu nehmen, verwarf aber aus Gründen des Datenschutzes diese Idee wieder. Jetzt gibt es eine Patientenidentifikationsnummer, die im zentralen Schweizer Versichertenregister erzeugt wird. Auf die Gesundheitsdaten selbst, die in der EPD abgespeichert sind, hat die Versicherung allerdings keinen Zugriff.

Ecken und Kanten

Doch das System der Selbstbestimmung hat auch eine Kehrseite. „Ärzte müssen gesundheitsrelevante Daten erstellen, das tun sie per se. Inzwischen müssen sie aber auch aufpassen, nicht mit einem Haftungsproblem konfrontiert zu werden. Denn nun muss bestimmt werden, welche Daten tatsächlich relevant sind“, erklärt Sojer die Crux an der Sache.

Stellt ein Arzt Daten in die EPD ein, ist davon auszugehen, dass diese Daten gesundheits- bzw. behandlungsrelevant sind, beispielsweise für eine Folgetherapie. Sojer: „Es stellt sich die Frage, wer welche Daten ins Dossier stellt. Was passiert, wenn ein Patient aufgrund unvollständiger Daten eine Fehlbehandlung erhält? Das ist ein sehr schwieriger Aspekt. Darüber hinaus gibt es das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient und letzterer vertraut seinem Arzt sicherlich auch Dinge an, die er nicht weiterverbreitet wissen will. Sind diese Informationen aber gesundheitsrelevant sind, muss man die Frage stellen, was darf der Arzt im EPD veröffentlichen und was nicht. Wann bricht er das Gesetz zum Berufsgeheimnis oder zur Datensparsamkeit?“ Diese Fragen zeigen, dass die praktische Umsetzung der EPD durchaus diffizil ist. Es eröffnet sich ein Spannungsfeld für die Ärzte, das nun durch Empfehlungen aufgelöst werden soll.

Dabei wäre es vor dem Hintergrund der Teilnahme aller umso wichtiger, auch für niedergelassene Ärzte finanzielle Anreize zu schaffen

Reinhold Sojer

Eine zusätzliche Schwäche ist, dass man sich vor dem Hintergrund der enormen Zunahme von „Healthcare Breaches“, nicht zu einer durchgehenden Verschlüsselung der zu übertragenden Inhalte von Endgerät zu Endgerät entschließen konnte. „Aufgrund des Aufwands bei der Umsetzung gibt es nun leider keine End-To-End-Verschlüsselung der Daten. Zwar liegen die Daten verschlüsselt bei den diversen Teilnehmern, aber den Schlüssel hat immer jemand Drittes, also der Datenbankadministrator oder der Applikationsverantwortliche. Dies ist eine Lücke, die man mit einer sehr strengen Zertifizierung abzudecken versucht. Jedoch muss das Ziel sein, dass der Patient zu jedem Zeitpunkt die Datenhoheit hat“, macht Sojer deutlich.

Ein zusätzlich wichtiger Aspekt: an einer funktionierenden Lösung müssen prinzipiell alle teilnehmen. So hat man in der Schweiz finanzielle Anreize geschaffen, die die Teilnahme und Umsetzung sicherstellen sollen. „Es gibt eine Unterstützung in Höhe von 30 Millionen Schweizer Franken seitens des Bundes und weiteren 30 Mio. seitens der Kantone oder Dritte, was allerdings bei Weitem nicht ausreichen wird, denn die Betriebskosten sind sehr hoch. Es gibt zwar Anschlussfinanzierungen, um die Entstehung der oben beschriebenen Gemeinschaften zu fördern, die dann das EPD anbieten und bewirtschaften können, doch sind die Betriebskosten hier nicht mit abgedeckt“, bedauert Sojer. „Dabei wäre es vor dem Hintergrund der Teilnahme aller umso wichtiger, auch für niedergelassene Ärzte finanzielle Anreize zu schaffen. Denn diese müssen ihre Systeme umstellen, upgraden, neue Software kaufen und alle diese Kosten bisher selbst tragen. Hier muss weiter nachgebessert werden“, fordert Reinhold Sojer.

Auch für den B2B-Markt muss eine einfache Lösung geschaffen werden, denn neben dem Aspekt, dass die letztliche Datenhoheit beim Patienten liegen soll, sind die Leistungserbringer daran interessiert, den Datenaustausch untereinander so unkompliziert wie möglich zu gestalten. So bleiben am Ende noch einige Fragen offen. Der Weg zu einer elektronischen Lösung jedoch ist beschritten.

Profil:

Dr. Reinhold Sojer ist Abteilungsleiter der Abteilung Digitalisierung / eHealth an der FMH, Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (Fédération des médecins suisses). Er studierte Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Informatik und promovierte am Lehrstuhl für Medizinische Informatik der Universität im Bereich Wissensbasierte Systeme. Nach mehreren Positionen in der freien Wirtschaft wurde er Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Gesundheit und gestaltete dort das Ausführungsrecht zum Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier mit. In enger Begleitung und Verantwortlichkeit für den Aufbau diverser Prozesse bildete er mit die Grundlage für die gesamte Umsetzung.

16.04.2018