fMRI

Ein anderer Blickwinkel ins Gehirn

Tübinger Neurowissenschaftlern ist ein wesentlicher Schritt bei der nichtinvasiven Untersuchung des menschlichen Gehirns durch die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRI, functional magnetic resonance imaging) gelungen. Das bildgebende Verfahren wird in der Forschung genutzt, um Interaktionen zwischen verschiedenen Gehirnregionen zu untersuchen.

Allerdings indirekt: fMRI erfasst nicht die neuronale Aktivität, sondern erkennt besonders aktive Gehirnareale anhand ihrer Durchblutung. Dr. Markus Siegel und seine Arbeitsgruppe (Werner Reichardt Centrum für Integrative Neurowissenschaften – CIN / MEG Zentrum der Universität Tübingen) zeigen in einer aktuellen Studie, dass die per fMRI gemessenen Interaktionen zwischen Hirnregionen tatsächlich mit korrelierter Nervenzellaktivität zusammenhängen ‒ und welche Art von Aktivität dies ist.

Die Methode wird so noch attraktiver für die neurowissenschaftliche Forschung. Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachmagazin „Current Biology“ veröffentlicht.

Das menschliche Gehirn besteht aus etwa 100 Milliarden Neuronen, die in Zentren gebündelt sind. Diese Areale haben unterschiedliche Aufgaben, kommunizieren aber unentwegt miteinander. Diese Interaktionen zwischen Hirnregionen sind die Grundlage unseres alltäglichen Denkens und Handelns. Störungen dieser Interaktionen sind dagegen oft die Grundlage neurologischer Erkrankungen, etwa der Multiplen Sklerose (MS).

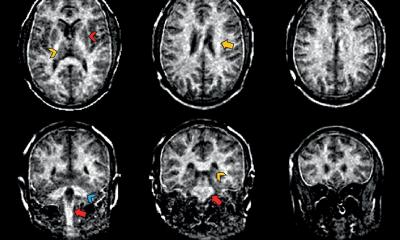

Um diese Interaktionen zwischen Hirnregionen nichtinvasiv – also von außen, ohne Öffnung des Schädels – zu untersuchen, setzt die neurowissenschaftliche Forschung seit Jahren fMRI ein. fMRI misst Blutfluss und Sauerstoffgehalt des Blutes im Gehirn. Weil Nervenzellen viel Energie verbrauchen – unser Gehirn beansprucht etwa 25 Prozent der täglich aufgenommenen Kalorien –, werden aktive Hirnareale besonders stark durchblutet.

So lässt fMRI Rückschlüsse darauf zu, welche Areale des Gehirns jeweils gerade aktiv sind und miteinander kommunizieren. Da aber eben nicht direkt neuronale Prozesse, sondern Blutfluss und Sauerstoffsättigung beobachtet werden, ist noch unzureichend verstanden, ob und welche Art von neuronalen Interaktionen zwischen Hirnregionen das fMRI tatsächlich widerspiegelt.

Um diese Lücke zu schließen, glichen Dr. Siegel und sein Team die fMRI-Messungen von Probanden mit deren Magnetenzephalographie (MEG)-Messungen ab. Im Gegensatz zum fMRI misst das MEG direkt die Nervenzellaktivität im Gehirn – es registriert die durch diese Aktivität verursachten, sehr kleinen Magnetfelder.

MEG hat eine schlechtere räumliche Auflösung als fMRI, aber die sehr hohe zeitliche Präzision ermöglicht, anders als beim fMRI, die Unterscheidung verschiedener Hirnrhythmen – das sind schnelle periodische Veränderungen der Gehirnaktivität. Die Tübinger Universität ist eine der wenigen Einrichtungen in Deutschland, die über eine MEG-Apparatur verfügt.

Markus Siegel und sein Team verglichen die per fMRI und MEG gemessenen Interaktionen zwischen 450 einzelnen Punkten im Gehirn. Die Wissenschaftler werteten so ca. 100.000 Einzeldaten aus. Der Aufwand hat sich gelohnt: Ihnen gelang der Nachweis, dass Nervenzellaktivität und die per fMRI gemessenen Interaktionen unmittelbar zusammenhängen.

Darüberhinaus konnten sie zeigen, dass dieser Zusammenhang nicht etwa im ganzen Gehirn gleich ist: Das fMRI zeigt für verschiedene Paare von Hirnregionen die Interaktion unterschiedlicher Hirnrhythmen. Viele der vom fMRI gelieferten Informationen sind damit komplementär zu denen, die das MEG bereitstellen kann.

Die Befunde liefern eine wichtige Grundlage für den Einsatz des fMRI in der Neurowissenschaft. Darüber hinaus zeigen diese Ergebnisse den Nutzen, den der gemeinsame Einsatz von fMRI mit seiner hervorragenden räumlichen Auflösung und MEG oder EEG mit ihrer hohen zeitlichen Auflösung bringen können. Die Kombination der Verfahren erscheint damit mittelfristig auch als Methode zur Diagnostik oder zur Vorbereitung von Behandlungen im klinischen Alltag immer realistischer. Der neue Blickwinkel lässt wesentlich feinere Bilder des Geschehens im gesunden und erkrankten menschlichen Gehirn erwarten.

Quelle: Werner-Reichardt-Centrum für Integrative Neurowissenschaften (CIN)

19.05.2015