News • Materialwissenschaft trifft Medizin

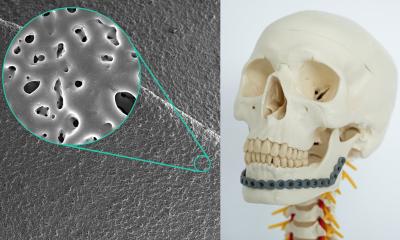

Biokorrosion: Was passiert im Körper mit einem Implantat?

Was passiert mit Titan-Implantaten im Körper? Warum werden sie manchmal abgestoßen oder brechen sogar? Die Empa-Forscherin Martina Cihova sucht die Antworten auf diese Fragen an der Grenzfläche zwischen dem Implantat und dem Körper, zwischen Materialwissenschaft und Medizin.

Bildquelle: Empa

Dank medizinischen Fortschritten leben Menschen immer länger. Um bis ins hohe Alter gesund und mobil zu bleiben, ersetzen Implantate und Prothesen 'abgenutzte' Gelenke und Zähne, stoppen Schmerzen und erhöhen die Lebensqualität. Moderne medizinische Implantate sind kleine Wunderwerke der Biomaterial- und der Bioingenieurskunst zugleich. Dennoch kommt es gelegentlich zum Versagen von Implantaten, was schwerwiegende Folgen für die Patienten haben kann. Warum kommt es dazu – und warum nimmt dieses Phänomen in den vergangenen Jahren eher zu als ab? Die Empa-Forscherin Martina Cihova aus dem Labor 'Fügetechnologie und Korrosion' will Antworten auf diese Fragen finden. Dafür nimmt sie das Verhalten von Implantaten im Körper unter die Lupe – oder, genauer gesagt, unter das Mikroskop. Für ihr Forschungsvorhaben hat die Wissenschaftlerin einen vierjährigen 'Ambizione-Grant' des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) erhalten.

Viele Implantate – darunter künstliche Gelenke, Zahnimplantate und Herzschrittmacher – bestehen aus Titan. Dieses Übergangsmetall ist leicht und stabil, ist im Körper sehr beständig und lässt Knochen besonders gut anwachsen. Für diese Eigenschaften ist eine dünne Oxidschicht verantwortlich, die sich bei Kontakt mit Luft an der Titanoberfläche bildet. So ist es schließlich nicht das Titan selbst, sondern die schützende Schicht an der Oberfläche der Implantate, die in Kontakt mit dem Körper kommt. "Da diese natürliche Passivschicht weniger als zehn Nanometer dick ist, wird sie in der Medizintechnologie und Forschung oft zu wenig beachtet", so Martina Cihova.

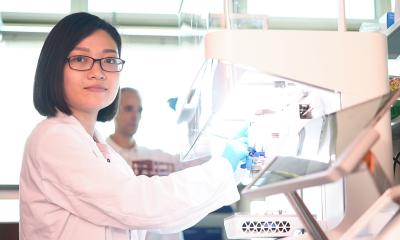

Bildquelle: Empa

Hinzu kommt, dass manche Hersteller die Oxidschicht verändern, etwa verdicken, um unterschiedlichen Implantatgrößen oder -modellen eine Farbcodierung zu verleihen und den Ärzten so die Arbeit zu erleichtern. Andere rauen die Oberfläche der Implantate auf, damit der Knochen besser anwachsen kann – oder gravieren mit einem Laser die Seriennummer ein. Auch 3D-Druck von patientenspezifischen Implantaten ist heute mittels Laserverfahren möglich. Alles sinnvolle Anwendungen, nur: "Jegliche Oberflächenbehandlung kann die Titanoxide an der Oberfläche verändern", weiß Cihova, "und es ist zu wenig erforscht, was das für die Interaktion des Implantats mit dem Körper und für seine Korrosionsbeständigkeit bedeutet."

Diese Wissenslücke will die Empa-Forscherin mit ihrem Projekt schließen. Schon als Bioingenieur-Studentin begeisterte sich Cihova für Materialwissenschaften. Daher schlug sie für ihr Doktorat einen neuen Weg ein – die Metallurgie –, um ihr Interesse an Materialien weiter zu vertiefen. Nun bringt sie ihre Expertise in den beiden Gebieten zusammen und richtet sie genau auf die Stelle, wo Metall, beziehungsweise Metalloxide, und Biologie aufeinandertreffen: die Grenzfläche zwischen Implantat und menschlichem Körper. "Solche Biogrenzflächen sind hochkomplex, aber auch äußerst interessant", sagt die Jungforscherin. "Wenn man an Korrosion denkt, dann denkt man an salziges Meerwasser, feuchte Luft, vielleicht das rostige Fahrrad – aber nicht an den menschlichen Körper." Dabei kann gerade der eine durchaus überraschend aggressive Umgebung sein, insbesondere, wenn Immunreaktionen stattfinden. Immunzellen geben diverse Stoffe ab, die unter anderem den pH-Wert senken und das Implantat angreifen können. Was macht der Körper also mit Materialien, die wir als stabil ansehen? Genau hier setzt die Forschung zur Biokorrosion an.

Auch in den aufstrebenden Bereichen der Nanomedizin oder der implantierbaren Sensorik ist das Verhalten von Metalloxiden an Biogrenzflächen für deren Performance zentral

Martina Cihova

Diese Vorgänge sind auf (elektro-)chemischer und biologischer Ebene sehr komplex. Dazu kommt, dass Titanoxid eben nicht gleich Titanoxid ist. Es kann drei unterschiedliche kristalline Formen annehmen – alle mit der gleichen chemischen Zusammensetzung, TiO2, – oder amorph, sozusagen strukturell 'undefiniert', vorliegen. All diese Formen unterscheiden sich in ihren elektronischen und elektrochemischen Eigenschaften und somit potenziell auch in ihren Wechselwirkungen mit dem Körper.

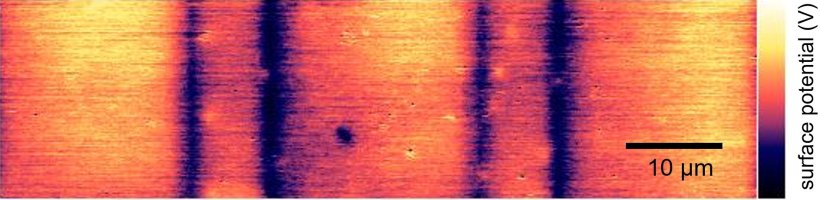

Die Oberflächenbehandlung von Implantaten kann die Kristallformen der Oxide verändern, entweder am gesamten Implantat oder nur punktuell. Um die Auswirkungen insbesondere dieser lokalen Heterogenität auf die ohnehin komplexe Biogrenzfläche zu verstehen, braucht es ein strukturiertes Vorgehen. Zunächst stellen Cihova und ihr Team in Zusammenarbeit mit den Empa-Experten für Laserverarbeitung von Metallen in Thun Mustersubstrate mit unterschiedlich strukturierten Titanoxidschichten her, die in ihrer Heterogenität systematisch variieren. Diese Substrate werden dann sukzessive immer komplexeren Körperflüssigkeiten ausgesetzt, um die fundamentalen Zusammenhänge von Struktur, Eigenschaften und Reaktivität der Oxide zu untersuchen.

"Wir beginnen mit simulierten physiologischen Flüssigkeiten, die lediglich Wasser und Ionen enthalten", erklärt Cihova. In einem nächsten Schritt kommen Proteine hinzu, etwa das an der Immunantwort und der Wundheilung beteiligte Fibrinogen. Schließlich planen die Forschenden zu untersuchen, wie sich die Biogrenzfläche in Kontakt mit lebenden Makrophagen-Zellen – der 'Polizei des Körpers' – verhält. Dafür arbeiten sie mit Empa-Forschenden in St. Gallen zusammen. "Ich freue mich sehr, dass wir für dieses Projekt Kollegen aller drei Empa-Standorte begeistern konnten", sagt Cihova. "Das ermöglicht es uns, solche komplexen Fragestellungen interdisziplinär anzugehen."

Bildquelle: Empa

Bei jedem dieser Schritte werden die Grenzflächen 'auf Herz und Nieren' untersucht, mittels elektrochemischer Methoden gepaart mit hochauflösender Elektronen- und Rasterkraftmikroskopie. "Sehen heißt Verstehen – auch, wenn das heißt, auf eine Grössenskala zu schauen, die weit kleiner ist als eine menschliche Zelle", sagt Cihova. "Gerade dort lassen sich oft entscheidende Details entdecken."

Die Empa-Forscherin hofft, dass die Erkenntnisse aus den nächsten Jahren zu sichereren und stabileren Implantaten führen. Und auch, "dass wir mehr darüber lernen, wie sich die faszinierende Bandbreite von Oxideigenschaften gezielt in der Biomedizin nutzen lässt." Im Anschluss an ihr 'Ambizione'-Projekt 2028 will sie die neuen Methoden auch auf andere medizinische Materialien ausweiten. In Zukunft, ist Cihova überzeugt, wird das Forschungsgebiet noch mehr an Bedeutung gewinnen: "Auch in den aufstrebenden Bereichen der Nanomedizin oder der implantierbaren Sensorik ist das Verhalten von Metalloxiden an Biogrenzflächen für deren Performance zentral."

Quelle: Empa

29.08.2025