© Giovanni Cancemi – stock.adobe.com

News • Foschung zu Krebsstreuung

Wie entstehen Metastasen? Neue Einblicke in die ersten Schritte

Eine der großen Fragen der Krebsforschung gilt nach wie vor dem Prozess, wie Tumorzellen sich in anderen Organen ansiedeln können und so eine generalisierte Erkrankung verursachen, die dann kaum noch heilbar ist.

Ein vieldiskutiertes Konzept sieht darin eine fehlerhafte Organbildung, also beispielsweise den Versuch von Brustdrüsenzellen, eine Brustdrüse in der Leber oder Lunge zu bilden. Da die Organentwicklung im Erwachsenen natürlich schon abgeschlossen ist, ist weitgehend unbekannt, wie es zu solchen fehlerhaften Organbildungsversuchen kommen kann.

Meist wird versucht, diese Fragen im Tiermodell zu analysieren, weil hier vielfältige technischen Möglichkeiten bestehen, die Mechanismen aufzudecken. Die direkte Analyse im Patienten wurde bislang jedoch noch nicht systematisch versucht. Mehrere Forscherteams des Uniklinikums und der Universität Regensburg, des Fraunhofer ITEM und des Uniklinikums und der Universität Tübingen sowie weitere aus dem Forschungsverbund zum Thema Metastasierung (SFB/TRR 305), haben sich nun unter der Führung von Melanie Werner-Klein und Christoph Klein von der Universität Regensburg zusammengetan, um Licht in das Dunkel zu bringen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten die Wissenschaftler im Fachjournal Nature Cancer.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

Artikel • Themenkanal

Krebs: Zellen außer Kontrolle

Von soliden Tumoren über Metastasen bildende Karzinome bis zur Leukämie: Krebs hat viele Gesichter. Hier lesen Sie alles zu Früherkennung, Staging, Therapie und Forschung.

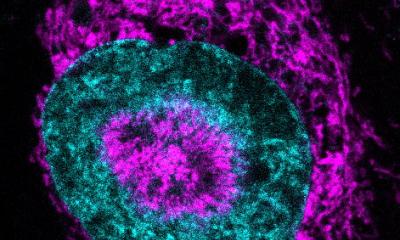

Hierzu wurden die Lymphknoten von etwa 500 Patienten mit malignem Melanom, dem schwarzen Hautkrebs, auf die ersten Absiedelungen untersucht. Dabei wurden verschiedene Markerproteine verwendet, um die Zellen in Färbungen sichtbar zu machen. Es gelang ein Protein (MCSP) zu identifizieren, dessen Vorkommen auf gestreuten Melanomzellen mit einer deutlich verschlechterten Prognose einherging. Tatsächlich hatten Patienten mit MCSP-positiven Melanomzellen für alle drei Überlebenskategorien (Krankheitsfreies, Melanom-spezifisches und Gesamtüberleben) stark verschlechterte Aussichten und das sogar in Fällen, in denen sich lediglich eine derartige Zelle unter zwei Millionen Lymphknotenzellen nachweisen ließ.

Den Forschern gelang es anschließend aus etwa 150 dieser sehr seltenen MCSP-positiven Zellen die aktivierten Gene auszulesen, um so erste Hinweise auf die Zellfunktionen zu erschließen. Hierbei ergab sich Erstaunliches. Von den ersten Schritten bei Ankunft in dem fremden Organ Lymphknoten bis zur Entstehung von mikro- und makroskopischen Metastasen ändern die Krebszellen mehrfach ihren Phänotyp. Passend zum Konzept der fehlerhaften Organbildung ist dabei, dass das embryonale Genprogramm der UV-Lichtschutzzellen, der Melanozyten, angeschaltet wird. Im Embryo wandern die Melanozyten-Vorläuferzellen aus der Neuralleiste in die Haut. Genau dieses Stammzellprogramm der Neuralleiste aber wird bei Metastasengründung aktiviert. Die Aktivierung erfolgt dabei als Antwort auf die Immunattacke von T-Zellen in den Krebszellen, die den Angriff überleben. Die Kolonie kann dann gebildet werden, weil mit dem Neuralleistenprogramm auch eine Immunsuppression verbunden ist. Haben sich aber einmal größere Kolonien gebildet erlahmt die Immunantwort – die T-Zellen geraten in einen Zustand der Erschöpfung, der Krebs kann voranschreiten.

Diese Einsichten in den Prozess der Metastasengründung weisen auf Therapieansatzpunkte hin, die ein Entstehen der Metastasen im Keim ersticken helfen. So könnte einmal das identifizierte MCSP selbst ein Therapieziel werden oder aber eine Stärkung der frühen Immunabwehr verhindern, dass die Melanomzellen sich durch das Neuralleisten-Stammzellprogramm der Immunattacke entziehen.

Quelle: Universität Regensburg

16.05.2025