Netzwerke

Entdecken, was Krankheiten verursacht

Mit Hilfe der Systembiologie können komplexe Vorgänge im Körper, wie die Entstehung von Krankheiten, dank Graphen und Netzwerken mathematisch dargestellt werden. Ziel ist es, die Entstehung und die auslösenden Faktoren von Krankheiten besser zu verstehen, um irgendwann in das geschädigte Netzwerk eingreifen und es wieder reparieren zu können. Doch die Natur hat über hunderte von Jahren an Evolution ein solches Maß an Rückkopplungen eingebaut, dass die Komplexität der Interaktionen wohl nie gänzlich verstanden werden wird. „Noch gehen wir sehr naiv an die ganze Sache heran und unterschätzten die Komplexität von biologischen Systemen und damit von Erkrankungen“ sagt Prof. Rudi Balling, Direktor des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) der Universität Luxembourg.

Interview: Marcel Rasch

EH: Was ist das Besondere an Network Science?

Balling: Network Science im biomedizinischen Zusammenhang leitet sich vom Systembegriff ab. Denn betrachtet man ein System, so findet man gewisse Gemeinsamkeiten, die immer wieder auftauchen. Es gibt Komponenten, die miteinander interagieren und diese Interaktion kann ich mir über die Zeit anschauen und die Dynamik betrachten. Das Ganze lässt sich mathematisch mit der Graphentheorie als Netzwerk beschreiben. Übertragen auf biologische Systeme, auf Organe, auf Zellen und letztlich auch auf Krankheiten bedeutet dies, dass wir die verschiedenen Zelltypen und die verschiedenen Beziehungen, in denen diese Zelltypen stehen, als Graph bzw. als Netzwerk aufzeichnen können.

Betrachtet man beispielsweise einen Lebertumor oder eine -entzündung, können wir erkennen, wo sich die Beziehungen zwischen den Komponenten verändern. Diese Veränderungen lassen sich ebenfalls graphisch darstellen und mathematisch miteinander vergleichen. Wir versuchen also Erkrankungen als Veränderung von Netzwerken zu beschreiben und zu verstehen.

Vor was für Herausforderungen stehen Sie dabei?

In der Medizin und den Biowissenschaften versuchen wir zum ersten Mal systematisch und (fast) vollständig alle Komponenten zu erfassen. Die Hauptherausforderung ist momentan noch rein technischer Natur. Die Genomsequenz zu erfassen ist mittlerweile kein Problem mehr, aber zum Beispiel alle Proteine quantitativ zu erfassen ist immer noch eine große Herausforderung. Jedes Organ produziert einen anderen Satz an Proteinen, das Genom wird also organspezifisch abgelesen. Das zu messen ist sehr schwierig.

Hinzu kommt eine Art „Hintergrundrauschen“ im Körper, das fluktuiert, von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute und von Mensch zu Mensch. Zurzeit verstehen wir leider nicht, welches Maß an Fluktuation „normal“ ist und welches ein Anhaltspunkt für eine Krankheit bietet, die hinsichtlich der Adaptation eines bestimmten Organs gen-gesteuert wird.

Wichtiger noch ist es, die Regelkreise – wie Blutdruck und Blutzucker - zu verstehen. Warum verstellt der Körper die Regelgröße des Blutzuckers, die verursacht, dass ein übergewichtiger Mensch leichter an Diabetes erkrankt? Das müssen wir näher erforschen.

Was macht das Ganze so kompliziert?

Der Mensch hat etwa 20.000 Gene, die vermutlich 100.000 bis 300.000 verschiedene Eiweiße kodieren können. Die Kombinationsmöglichkeiten sind also fast unendlich und wir haben noch nicht herausgefunden, welche Kombinationen die Natur wirklich nutzt und unter welchen Bedingungen. Denn unser Ziel ist am Ende, in ein gestörtes Netzwerk einzugreifen, um es wieder zu sortieren.

Wie kann man idealerweise an Verbesserungen herangehen?

Ideal wäre es, Family Studies durchzuführen. Im Schnitt müssen 30.000 bis 40.000 Patienten untersucht werden, um relevante Daten zu erhalten, die auf eine Krankheit oder deren Entstehung hinweisen. Untersucht man jedoch Familien mit Erbkrankheiten, dann reicht es aus, nur eine Familie zu sequenzieren, um den Erbgang und das verantwortliche Gen zu finden. Wir müssen also in die Tiefe gehen.

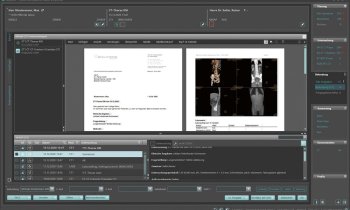

Zudem bauen wir gerade die „Spatial Systems Biology“ auf, bei der zur zeitlichen Systembiologie die räumliche Auflösung hinzukommt. So können wir dank moderner Bildgebungsverfahren und neuer hoch auflösender Mikroskope schauen, wie eine Zelle funktioniert, wann und wo welche Proteine welchen Weg gehen und was sie dann genau tun. Diese Dynamik versuchen wir zu modellieren und vorherzusagen.

Mit welchem Ziel?

Wir wollen beobachten, was bei Mutationen passiert oder was sich verändert, wenn wir an verschiedenen Stellschrauben drehen. Wir werden künftig vor allem mit nicht-invasiven Bildgebungsverfahren arbeiten, deren Auflösung stetig besser wird. Das ermöglicht die Kombination verschiedener Techniken, die sehr interessant sind. Allerdings produzieren wir ein immenses Datenaufkommen, demnächst Terabytes an Daten pro Sekunde. Wir brauchen also entweder neue Speichermöglichkeiten oder müssen klüger analysieren.

Wie geht es weiter?

Wir werden eine vertiefende Diskussion zum Datenschutz führen müssen. Schießt das Datenschutzgesetz im Zeitalter der sozialen Medien nicht übers Ziel hinaus? Noch wissen wir als Gesellschaft nicht, wie wir damit umgehen wollen, aber wir müssen einen Weg finden. Die Diskussion um den Datenschutz wird in Deutschland per se viel intensiver geführt als in anderen Ländern. Leider ist dieses Datenschutzgesetz an gewissen Stellen hinderlich und zwar nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Patienten selbst.

Auch die Auseinandersetzung um die Nutzung von Clouds muss anders geführt werden. Wir werden in Zukunft wenig Alternativen zur Nutzung von Clouds haben, weil wir anders die Daten nicht mehr effizient genug gespeichert und transportiert bekommen. Denn die Kosten für die Speicherung der eigenen Daten auf hausinternen Servern sind für die Institute nicht mehr tragbar. Das klappt vielleicht noch bis in den Tera- und Petabereich, aber ab Exa-Größe ist Schluss. Die Frage muss also lauten: Hören wir dann mit der Forschung auf oder bekommen wir sichere Clouds?

Auf die nächste Generation hat diese Entwicklung einen dramatischen Einfluss denn Biomedizin ist ohne Mathematik nicht mehr machbar - sie muss also mit IT und großen Datenmengen sicher umzugehen wissen.

PROFIL:

Rudi Balling studierte Ernährungswissenschaften an der Universität Bonn und der Washington State University (USA) und promovierte im Bereich Humanernährung an der Universität Bonn im Jahr 1984. Nach mehreren Forschungsstellen wurde Direktor des Instituts für Säugetiergenetik am GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in München im Jahr 1993. 2001 übernahm er die Position des Wissenschaftlichen Direktors des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig. 2009 wurde er Gründungsdirektor des Luxemburg Centre for Systems Biomedicine (LCSB).

18.04.2016