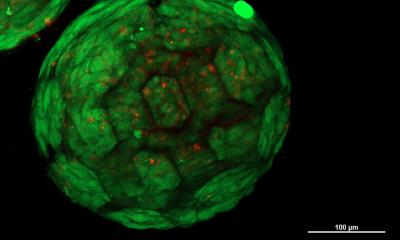

Bildquelle: ETH Zurich / Wiley Online Library

News • Biofabrikation

Völlig losgelöst: 3D-Druck von Muskelgewebe in der Schwerelosigkeit

Die Gesundheit des Menschen ist die Achillesferse der Raumfahrt. Forschende der ETH Zürich haben nun in Schwerelosigkeit erfolgreich komplexes Muskelgewebe gedruckt. Damit sollen künftig Medikamente für Weltraummissionen getestet werden können.

Auf dem Weg ins All baut der Körper von Astronauten in der Schwerelosigkeit dramatisch ab. Um diesem Problem zu begegnen und Menschen im All zu schützen, suchen Forschende nach realistischen Testmodellen. Genau hier setzt die Forschung eines Teams der ETH Zürich an. Für die Herstellung von Muskelgewebe unter möglichst präzisen Bedingungen nutzte das Forschungsteam rund um Parth Chansoria Parabelflüge, um kurzzeitig die Mikro-Schwerkraft des Weltalls zu emulieren. Diese technische Meisterleistung bringt die Forschenden ihrem langfristigen Ziel näher: menschliches Gewebe im Orbit zu züchten, um Krankheiten zu untersuchen und neue Therapien zu entwickeln.

Im Fachjournal Advanced Science stellen die Forscher das Verfahren vor.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

News • Microgravity-accelerated degeneration

Muscle tissue in space gives new insights on sarcopenia

Muscle tissue undergoes specific changes in space due to the absence of gravity. Investigating these changes opens opportunities for studying sarcopenia, which takes decades to develop on earth.

Die Produktion von feinen, biologischen Strukturen wie Muskelgewebe stellt unter den Bedingungen der normalen Schwerkraft auf der Erde eine große Herausforderung dar. Das Ziel ist, Gewebe zu drucken, das exakt wie die natürlichen Strukturen im Körper aussieht. Dabei stört die Schwerkraft jedoch den Prozess.

Für den 3D-Druck verwenden Forschende eine spezielle Masse, die als Bio-Tinte bezeichnet wird. Diese besteht aus einem Trägermaterial, das mit lebenden Zellen durchmischt ist. Das Eigengewicht der Bio-Tinte und der eingebetteten Zellen kann dazu führen, dass die Strukturen kollabieren oder sich verformen, bevor das Material aushärten kann. Zudem können die Zellen ungleichmäßig in der Bio-Tinte absinken. Dies führt zu weniger realistischen Modellen. Unter Mikro-Schwerkraft verschwinden diese störenden Kräfte. Fällt die strukturelle Belastung weg, können die Forschenden Muskelfasern exakt so herstellen, wie sie im Körper ausgerichtet sind. Diese präzise Bauweise ist entscheidend: Nur Modelle, die die menschliche Körperstruktur genau widerspiegeln, liefern verlässliche Resultate beim Testen neuer Medikamente oder dem Studieren von Krankheitsverläufen.

Dazu entwickelten die ETH-Forschenden ein neues Biofabrikationssystem namens G-FLight (Gravity-independent Filamented Light). Dieses System ermöglicht die schnelle Herstellung lebensfähiger Muskelkonstrukte innerhalb von Sekunden. Mithilfe einer speziellen Bio-Harz-Formel führte das Team den 3D-Druck während der Schwerelosigkeitsphasen von 30 Parabelzyklen durch. Die Ergebnisse zeigten, dass das in Mikro-Schwerkraft gedruckte Gewebe eine ähnliche Zell-Lebensfähigkeit und eine ähnliche Anzahl an Muskelfasern aufwies als das Gewebe, das unter Schwerkraft gedruckt wurde. Zudem ermöglicht das entwickelte Verfahren die langfristige Lagerung der zellbeladenen Bio-Harze, was für künftige Anwendungen im Weltall ideal ist.

Die erfolgreiche Produktion der Muskelkonstrukte unter Schwerelosigkeit stellt einen wichtigen Fortschritt für das Tissue Engineering in der Weltraumforschung und Biomedizin dar. Ziel ist es, diese Techniken zu nutzen, um komplexe menschliche Organoide und Gewebe an Bord der Internationalen Raumstation oder künftiger Orbitalplattformen herzustellen. Im Weltall können Forschende dank dieser 'Organmodelle' Grundlagenforschung betreiben: Sie dienen zur Untersuchung von Krankheiten wie Muskeldystrophie oder dem durch Schwerelosigkeit verursachten Muskelschwund. Zudem lässt sich damit die Wirksamkeit von Therapeutika in einem System testen, das die Komplexität des menschlichen Körpers besser abbildet – weil die Muskelfasern durch den 3D-Druck unter Schwerelosigkeit derart präzise und exakt ausgerichtet werden können.

Quelle: ETH Zürich; Kathrin Hürlimann

03.11.2025