Viel Wind um nichts?

Nierenversagen durch Kontrastmittel

Die Risiken der Nutzung von Kontrastmitteln bei Röntgenuntersuchungen sind schon lange bekannt, aber das Wissen um die Tatsache, dass derartige Risiken auch bei der Kernspintomographie existieren, ist wesentlich jüngeren Datums.

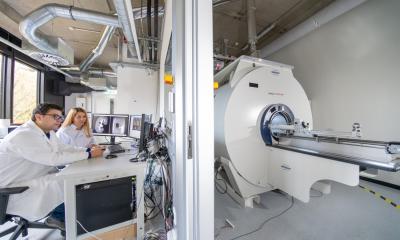

In seinem Vortrag auf dem Bayerischen Röntgenkongress wird Prof. Michael Uder, Direktor des Radiologischen Zentrums der Universitätsklinik Erlangen, auf Verwendungsregeln bei der Kontrastmittelgabe eingehen – mit der erklärten Absicht, die Situation pragmatisch und ohne Übertreibung der tatsächlich vorhandenen Risiken darzustellen.

„Gesichertes Wissen darüber, dass die Gabe von Kontrastmitteln bei Patienten mit Niereninsuffizienz auch bei der Kernspintomographie ein erhöhtes Risiko darstellen kann, haben wir erst seit 2006“, erklärt Prof. Uder. Die Gefahr besteht darin, mit den Mitteln eine nephrogene systemische Fibrose auszulösen. Diese Fibrosierung des Bindegewebes führt zu Kontrakturen und signifikanten Bewegungseinschränkungen. „Wir sprechen von einem Zustand, in dem der Patient in seinem Körper eingemauert ist wie ein Ritter in einer rostigen Rüstung“, so Uders anschauliche Beschreibung.

Die 2006 veröffentlichten Ergebnisse einer Kopenhagener Arbeitsgruppe zeigen eine Inzidenz von 20 Prozent. Mit anderen Worten: Jeder fünfte an einer hochgradigen Niereninsuffizienz leidende Patient war betroffen. „Im Hochrisikokollektiv von Dialysepatienten war es sogar jeder dritte Patient“, so Uder weiter. Bisher gäbe es keine gesicherte Therapie und wenn innere Organe betroffen seien, führe die Erkrankung sehr schnell zum Tod des Patienten.

Es sei allerdings notwendig, diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der absoluten Zahlen zu betrachten, sagt Uder. Weltweit habe es nur circa 600 Meldungen eines Auftretens der nephrogenen systemischen Fibrose bei der Gabe von Kontrastmitteln für die Durchführung einer Kernspintomographie gegeben. „Eine solche Meldung stellt noch keine gesicherte Diagnose dar – und dem gegenüber stehen grob geschätzt etwa 130 Millionen Anwendungen von Kontrastmitteln im Rahmen der Kernspintomographie“, erklärt der Radiologe. Die Zahl der in der Literatur dokumentierten, histologischen Erkrankungen liege sogar unter 200 Fällen. Darüber hinaus sei von besonderer Bedeutung, dass sich die Ergebnisse der Kopenhagener Studie nur auf ein einziges Kontrastmittel beziehen – nämlich Gadodiamid. Das Risiko bei der Gabe alternativer Kernspinkontrastmittel sei wesentlich geringer. Die europäischen Arzneimittelzulassungsbehörden haben Radiologen klare Verwendungsregeln an die Hand gegeben. „Diese Regeln untersagen schlicht und einfach die Verwendung von Hochrisikokontrastmitteln bei Risikopatienten“, erklärt Uder. Seit der Publikation dieser Verwendungsregeln habe es zumindest in Deutschland keine weiteren Fälle mehr gegeben.

Die Risiken der Kontrastmittelgabe an Patienten mit Niereninsuffizienz im Rahmen von Röntgenuntersuchungen dagegen sind seit mehr als einem halben Jahrhundert bekannt. „Die Kontrastmittelgabe ist ein wichtiger Grund für ein im Krankenhaus erworbenes Nierenversagen, das ist bewiesen“, so Uder. Auch hier sei allerdings Vorsicht geboten: „Wir wissen nicht wirklich, wie hoch das Risiko ist. Das liegt daran, dass die meisten Daten von Herzkatheterpatienten stammen und gerade bei diesen Patienten gibt es noch eine ganze Reihe anderer möglicher Gründe, die zu Nierenversagen führen können.“

So zeige eine Metastudie von 2006, dass von 3.000 publizierten Studien nur 40 den Effekt bei intravenöser Gabe eines Kontrastmittels untersuchen. Das Problem mit der Datenlage gehe aber darüber hinaus: „Zum einen existiert nur eine sehr geringe Zahl von Untersuchungen mit Kontrollgruppen, zum anderen verfügen wir kaum über Studien, die harte Endpunkte untersuchen.“ Stattdessen würden nahezu alle Studien Surrogatparameter untersuchen. Die Vergleichbarkeit dieser Untersuchungen werde durch uneinheitliche Definitionen erschwert. „Es gibt keine klare Grenze, jeder Autor bedient sich anderer Grenzwerte“, sagt Uder. Sein Vortrag verfolge vor allem den Zweck, Medizinern zu helfen, sich dem Problem auf eine realistische und dem Patienten dienliche Weise zu stellen, ohne sich in Bockshorn jagen zu lassen.

I M P R O F I L

Prof. Dr. med. Michael Uder arbeitete nach der Weiterbildung zum radiologischen Facharzt als Oberarzt in der Abteilung für Radiodiagnostik an der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg. Nach seiner Habilitation im Jahr 2002 war er von 2003 bis 2009 Professor für Radiologie am Radiologischen Institut der Universitätsklinik Erlangen. Seit 2009 steht er dem Institut als Direktor vor. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen auf den Nebenwirkungen von Kontrastmitteln, der Diagnostik des Urogenitalsystems und der interventionellen Radiologie sowie auf Strahlendosis und Dosisreduktion.

01.10.2012