Prof. Malte Spielmann

„Wir sind im Zeitalter der Genommedizin angekommen“

Malte Spielmann hat zum Jahresbeginn die Professur für Medizinische Genetik und Humangenetik an der Charité – Universitätsmedizin Berlin übernommen.

Malte Spielmann hat zum Jahresbeginn die Professur für Medizinische Genetik und Humangenetik an der Charité – Universitätsmedizin Berlin übernommen.

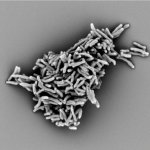

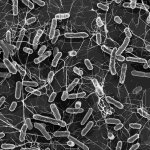

Forschende konnten nachweisen, dass KI-Modelle zur Vorhersage von Antibiotikaresistenzen bei Krankheitserregern häufig weniger zuverlässig sind als bisher angenommen.

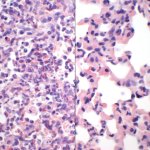

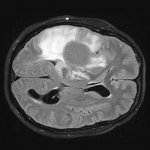

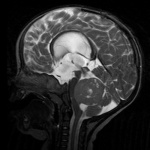

Die neue Version eines KI-Tools verdoppelt die Zahl erkennbarer Tumortypen. Besonders bei Kindern können damit falsch klassifizierte Hirntumoren korrigiert und Prognosen verbessert werden.

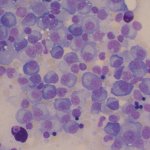

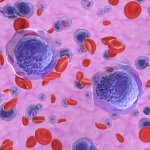

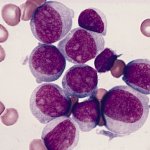

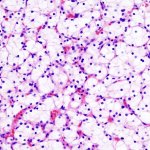

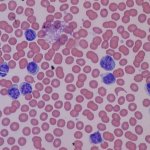

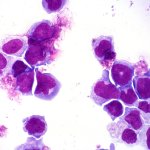

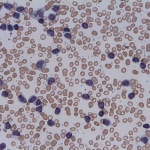

Die akute myeloische Leukämie (AML) vom Typ NUP98-r ist eine aggressive Form von Blutkrebs, therapeutische Strategien gibt es bislang nicht. Jetzt haben Forscher einen möglichen Ansatzpunkt für neue Therapien entdeckt.

Bei einer Lungenfibrose vernarbt das zwischen dem Funktionsgewebe der Lunge liegende Bindegewebe und führt zu wachsender Atemnot. Ein neuer Behandlungsansatz nimmt die Telomere der DNA in den Fokus.

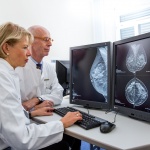

Lässt sich die Therapie von Brustkrebs-Patientinnen durch Medikamente verbessern, die auf das individuelle genetische Profil ihres Tumors zugeschnitten sind? Eine neue Studie weckt Hoffnung.

Forschungsgruppe des UKSH belegt erstmals Überlegenheit der Genomsequenzierung bei seltenen Erkrankungen und Krebs gegenüber herkömmlichen Verfahren

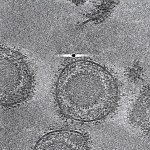

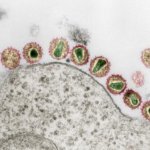

Das Herpes-Simplex-Virus Typ 1 (HSV-1) ist für die Meisten nur unangenehm, für immunschwache Menschen aber durchaus lebensgefährlich. Ein neuentdeckter Antikörper könnte die Infektion verhindern.

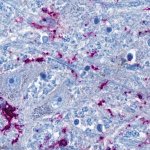

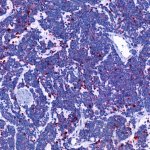

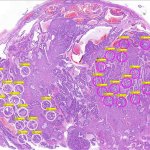

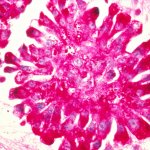

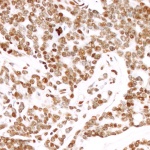

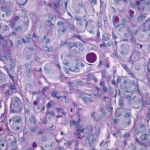

Genauer Blick ins Tumorgewebe: Pathologen am Universitätsklinikum Freiburg nutzen die sogenannte Methylom-Analyse, um seltene Weichgewebs-Tumoren besser zu erkennen und einzuordnen.

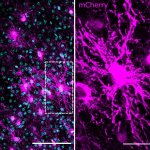

Das Glioblastom durchläuft auf dem Weg zur aggressiven Endform bestimmte Aktivierungsstadien. Forscher wollen hier ansetzen, um die Krebszellen dauerhaft in einem Ruhezustand „einzufrieren“.

Mathias Munschauer ist neuer W3-Professor für „Molekulare Virologie“ an der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg. Der Spezialist für RNA-Viren, darunter der Erreger von Covid-19, hat zum 1. Juli die Leitung der Abteilung am Zentrum für Infektiologie des UKHD übernommen.

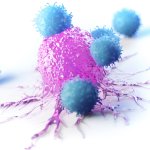

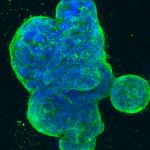

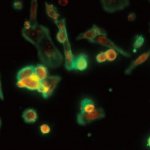

Neue Erkenntnisse darüber, wie Krebszellen auf ihrer Reise durch den Körper intensive Phasen mechanischer Belastung überstehen, könnten den Weg für neue Behandlungen ebnen.

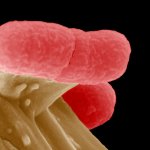

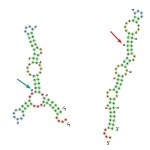

Antibiotikaresistenz ist eine wachsende Herausforderung. Neuentwickelte Moleküle, die bestimmte Bakterien schneller als bisher erkennen, sollen den gezielten Einsatz von Antibiotika ermöglichen.

Genauere Ergebnisse in kürzerer Zeit: Zwei neue Analysemethoden sollen die Einordnung von Tumoren verbessern, etwa während einer Hirn-OP oder wenn nur wenig Gewebe zur Verfügung steht.

Forscher haben eine Methode entwickelt, um die zeitliche Entwicklung – die Evolution – von Körperzellen, von denen eine Krebsgefahr ausgeht, aus einer einzelnen Gewebeprobe zu rekonstruieren.

Prof. Dr. Ivonne Regel verstärkt seit dem 1. Juli 2025 als Professorin für Tumorimmunologie die Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU).

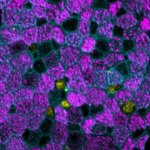

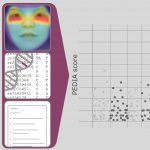

Ein neues KI-Modell analysiert spezifische Merkmale am Erbgut von Tumoren, gewonnen unter anderem aus Nervenwasser, um Krebs schnell und zuverlässig zu klassifizieren.

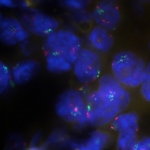

Ein Forschungsteam hat neue Erkenntnisse zur Entstehung von Wilms-Tumoren, bösartigen Nierentumoren bei Kleinkindern, gewonnen. Das könnte die Grundlage für eine verbesserte Früherkennung bilden.

Für viele für neuronale Entwicklungsstörungen ist die Ursache bislang völlig unklar. Forscher haben eine Vielzahl von Mutationen in kleinen nukleären RNAs als genetische Ursache identifiziert.

Prof. Dr. Michael Böttcher entwickelt und nutzt molekularbiologische Ansätze zur Editierung menschlicher Genome, um genetische Netzwerke bei Krebs zu untersuchen. Seit dem 1. April 2025 ist er Professor für Molekulare Medizin der Signaltransduktion an der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU).

Die Universitätsmedizin Greifswald besetzt eine weitere Direktorenstelle. Damit schreitet der Generationenwechsel weiter voran. Seit dem 1. April ist Prof. Giovanni Rubeis der neue Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin.

Das Forschungsprojekt genomLC soll die Diagnose von Long- und Post-Covid beschleunigen und mögliche Biomarker ausfindig machen, die eventuell auch Subgruppen der Erkrankungen unterscheiden könnten.

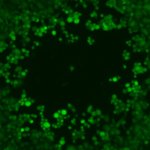

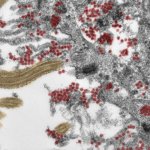

Forschende zeigen, dass Covid-19-Impfstoffe auf Grundlage von mRNA das angeborene Immunsystem langfristig prägen. Dadurch kann der Körper auf künftige Infektionen schneller und breiter reagieren.

Ein neuentwickeltes Laborwerkzeug hilft, innerhalb weniger Stunden spezifische Viren (Phagen) zu identifizieren, die auf die Zerstörung von Staphylococcus aureus angesetzt werden können.

Das Multiple Myelom schreitet in seiner Hochrisiko-Form schnell voran und hat daher eine schlechte Prognose. Die Kombination zweier diagnostischer Methoden soll die Früherkennung verbessern.

Neue genetische Forschungsansätze führen bei seltenen, ungeklärten Erkrankungen immer häufiger zu einer Diagnose. Ein europäisches Team berichtet in einer neuen Studie über bisherige Erfolge.

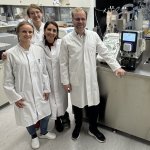

Ein Prototyp zur Herstellung von CAR-T-Zellen für die Krebstherapie soll per KI dafür sorgen, dass die lebensrettenden Zellen künftig patientennah direkt in der Klinik hergestellt werden können.

Die progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML) führt häufig innerhalb weniger Wochen zum Tod. Forscher fanden jetzt einen Weg, das auslösende John-Cunningham-Virus aufzuhalten.

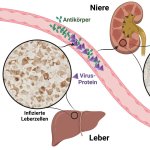

Eine Infektion mit Hepatitis E verläuft meist asymptomatisch oder mild, doch manchmal schädigt das Virus nicht nur die Leber, sondern auch die Nieren schwer. Forscher fanden heraus, woran das liegt.

Ergebnisse einer an der JMU Würzburg durchgeführten Studie tragen dazu bei, den Blick auf die DNA-Schadensantwort konzeptionell zu weiten und enger mit dem RNA-Stoffwechsel zu verzahnen.

Forschende stellen einen auf Deep Learning basierenden Algorithmus vor, der die Auswirkungen von Erbgut-Varianten auf das Risiko für bestimmte, seltene Erkrankungen vorhersagen kann.

Allein in Deutschland leiden rund vier Millionen an einer Herzinsuffizienz. Ein neuer Ansatz zur Behandlung wurde jetzt mit dem Wilhelm P. Winterstein-Preis der Deutschen Herzstiftung ausgezeichnet.

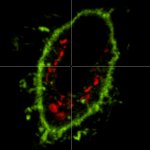

Durch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kann Herzmuskelgewebe absterben. Neue Erkenntnisse darüber, wie der Körper neue Arterien bildet, könnten zu besseren Therapien zur Regeneration führen.

„Was ist bei mir falsch gelaufen?“, „Bin ich selbst schuld?“ Solche Fragen stellen sich viele Menschen nach einer Krebs-Diagnose. DKFZ-Experten sprechen über die Suche nach einer Erklärung.

Metastasen, aber keine Spur vom ursprünglichen Tumor: Wie man diesem Phantom unter den Krebserkrankungen trotzdem beikommen könnte, zeigt eine große internationale Studie.

Fibroblasten im Fokus: Forscher finden Botenstoffe im Tumorgewebe, die als potentielle Biomarker zur Vorhersage des Krankheitsverlaufs und für neue Therapieansätze bei Hodenkrebs dienen können.

Die Diagnose von Tuberkulose bei Kindern ist eine Herausforderung, da gängige Labortests die Erkrankung bei ihnen nicht nachweisen. Ein neues Verfahren mit modifizierten FFP2-Masken leistet Abhilfe.

Die Massenspektrometrie ermöglicht es, ein genaues Proteinprofil von Krebszellen zu erstellen. Forscher wollen die Technik nutzen, um besonders aggressive Tumorvarianten frühzeitig zu erkennen.

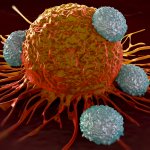

Werden Zellen zu Tumorzellen, stellen sie ihren Stoffwechsel grundlegend um. Forscher zeigen, dass dies Spuren hinterlässt, die Angriffspunkte für Immuntherapien gegen Krebs sein könnten.

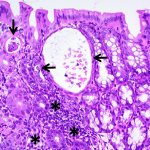

Die Kombination zweier bereits etablierter Biomarker zur Bestimmung von Darmkrebs könnte dafür sorgen, dass Subtypen besser erkannt – und damit effektiver behandelt – werden können.

Mithilfe des CRISPRi-Systems gelang es Forschern, Gene in Herzmuskelzellen vorübergehend zu beeinflussen, ohne das Erbgut zu verändern. So lassen sich Herzmuskelerkrankungen präziser erforschen.

Aktuelle Analysen zeigen, wie der Austausch von genetischem Material zwischen unterschiedlichen Virusarten zur Entstehung neuer, gefährlicher Erreger führen kann.

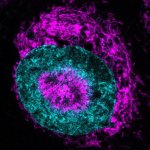

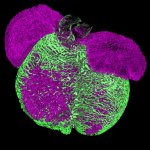

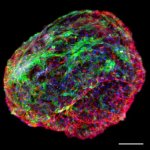

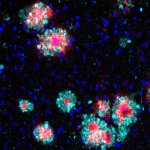

Forscher haben Organoide des menschlichen Knochenmarks hergestellt. Sie könnten helfen, angeborene und erworbene Erkrankungen besser zu verstehen oder Blutzellen biotechnologisch herzustellen.

Warum kann eine Coronavirus-Infektion neurologische Symptome wie Kopfschmerzen, Gedächtnisprobleme oder Fatigue auslösen? Eine neue Studie zeigt eine andere Ursache als bisher vermutet.

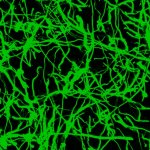

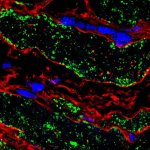

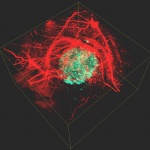

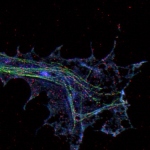

Das Glioblastom durchzieht das Gehirn mit einem Zell-Netzwerk, das den Krebs enorm widerstandsfähig gegen Therapien macht. Forscher haben jetzt eine wichtige Signatur dieser Verbindungen ausgemacht.

Forschende der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) haben ein Vorhersagemodell entwickelt, um anhand von Darmbakterien den Schweregrad einer Pankreatitis vorauszusagen.

Forscher haben die Zunahme von Antibiotikaresistenz in den letzten 20 Jahren untersucht und dabei festgestellt, dass der Einsatz von Antibiotika nicht der einzige Faktor für den Anstieg ist.

Wenn ein Tumor entsteht, vermehren sich oft auch andere Gene als „Trittbrettfahrer“. Forscher entdeckten nun, wie dabei Schwachstellen entstehen, die gegen den Krebs ausgenutzt werden können.

Ein defekter Eisentransportweg könnte der Schlüssel zu neuen Behandlungen von Herzmuskelschwäche sein. Forscher aus Göttingen entdeckten den Defekt – und wie er behoben werden kann.

Viele Faktoren begünstigen Bluthochdruck, einige liegen sogar vor der Geburt. Auf dem Deutschen Hypertonie-Kongress befassen sich Experten mit gender- und altersspezifischen Aspekten der Erkrankung.

Fortschritt in der Kinderonkologie: Ein Team der Goethe-Universität Frankfurt hat eine Stelle in der DNA von Krebszellen entdeckt, die für das Überleben von Leukämiezellen essentiell ist.

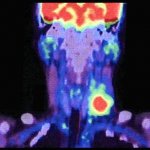

Forscher der Universität Luzern stellen ein neu entwickeltes Verfahren vor, das PET-Bildgebung für die Darstellung des menschlichen Erbgutes (Genom) nutzt.

Ein bislang unbekannter Signalweg, entdeckt von Forschern der Universität Basel, spielt eine wichtige Rolle beim altersbedingten Verlust des Gehörs. Dieser Fund könnte zu neuen Behandlungen führen.

Forscher haben einen neuen Therapieansatz gegen die akute myeloische Leukämie (AML) gefunden, der künftig manchen Patienten eine Chemotherapie ersparen könnte.

In einem Konsensuspapier fordern Fachleute, die Möglichkeiten der Gendiagnostik für Früherkennung, Diagnose und Therapie erblich bedingter kardiovaskulärer Erkrankungen besser zu nutzen.

Genetische Überreste von Viren, die im menschlichen Erbgut natürlicherweise vorkommen, könnten für den Verlauf neurodegenerativer Erkrankungen von Bedeutung sein.

Die ETH-Molekularbiologin Mandy Boontanrart erforscht Gentherapien, die zwei der häufigsten genetisch bedingten Blutarmutserkrankungen beheben könnten.

Das Protein Arl8b gewährt neue Einblicke in die Krankheitsmechanismen der Alzheimer-Demenz. Zudem hat es das Zeug zum diagnostischen Marker, wie Forschende nun entdeckten.

Eine von Antikörpern ausgelöste Immunreaktion kann über das Ziel hinausschießen und Patienten schaden. Abhilfe verspricht eine neue Methode zum "Feintuning" der Reaktion.

Forschende der Universität Basel haben einen neuen Ansatz für einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt. Das Vakzin beruht auf abgewandelten Coronaviren, die sich im Körper nicht vermehren können.

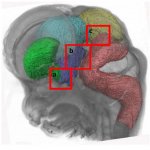

Die KI „Heidelberg Brain Tumor Classifier“ hat molekulare Daten von mehr als 100.000 Hirntumoren analysiert. Eine aktuelle Studie belegt jetzt den Nutzen des Verfahrens für die Krebsdiagnose.

Künstlich hergestellte Erythrozyten und Thrombozyten könnten in Zukunft vielen Menschen helfen – Blutspenden werden dadurch jedoch keinesfalls überflüssig, warnen Experten.

Forschende aus München und Berlin haben eine Methode entwickelt, um mithilfe von künstlicher Intelligenz schwer diagnostizierbare Nasenhöhlentumore zu klassifizieren.

Wissenschaftler haben einen neuen Mechanismus zur Selbsterneuerung von Leukämie-Stammzellen gefunden. Die Studienergebnisse helfen, den aggressiven Verlauf bei AML besser zu verstehen.

Schnelligkeit oder Genauigkeit? Was Corona-Tests angeht, musste man sich bisher zwischen diesen beiden Varianten entscheiden. Damit könnte künftig Schluss sein.

Ein neu entwickelter Test erkennt frühe Krebsvorstufen am Gebärmutterhals. Das Verfahren funktioniert besser als aktuelle Methoden und erkennt Veränderungen bereits Jahre vor der Krebsentstehung.

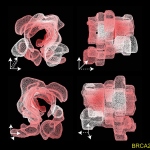

Trotz Chemo- oder Strahlentherapie überleben BRCA1/2-mutierte Tumorzellen oft. Es gelingt ihnen, therapiebedingte DNA-Schäden zu reparieren. Wie eine Blockade des Proteins TSG101 sie daran hindert, darüber berichtet ein Team um Claus Scheidereit vom Max Delbrück Center.

Da sie oft schlecht an die Blutversorgung angeschlossen sind, leiden Krebszellen häufig unter Nährstoffmangel. DKFZ-Forscher entdeckten nun, wie sie unter diesen Bedingungen ihr Überleben sichern.

Forschende fanden heraus, dass bestimmte Mutationen im Genom von Tuberkulose-Bakterien mit der Wirksamkeit von Antibiotika bei den Erkrankten eng korrelierten.

Forschende an der Universitätsmedizin Göttingen haben entdeckt, dass Defekte in zellulären Skelettstrukturen entscheidend zur Metastasierung von Hautkrebs und anderen Krebsarten beitragen können.

Wissenschaftlerinnen haben eine „Landkarte des Herzinfarktes“ erstellt. Mittels künstlicher Intelligenz konnten sie Zellzustände identifizieren, die offenbar charakteristisch für die kardialen Umbauprozesse sind.

Ein Forschungsteam hat den Mechanismus entschlüsselt, mit dem der Pilz Cryptococcus neoformans resistent gegen pilzspezifische Arzneimittel ist.

Auch Kinder im Grundschulalter von einer neuen Mukoviszidose-Therapie profitieren. Weil Betroffene nun früher behandelt werden können, ist eine deutliche Abmilderung ihres Krankheitsverlaufs wahrscheinlich.

Ursachen für Intelligenzminderung oder Epilepsie bleiben bei mehr als 50 Prozent der Betroffenen bislang ungeklärt. Forschende haben zwei Gene mit Mutationen entdeckt, die Ursachen für neurologische Entwicklungsstörungen bei Kindern sind.

Viren können Tiere und Menschen krank machen – oder gesund: Forschenden ist es gelungen, das Herpes-simplex-Virus Typ 1 so zu verändern, dass es sich künftig im Kampf gegen Krebs nutzen lässt.

Eine neue Studie zeigt, wie Künstliche Intelligenz Gentherapien und antivirale Medikamente verbessern kann.

In Gewebeproben von fortgeschrittenen Hirn-Metastasen konnten Forschende das genetische Profil der Krebszellen erstellen. Die Ergebnisse öffnen die Tür für eine gezielte Behandlung der Patienten mit spezifischen Medikamenten.

Eine Kombination aus antiviralen und antientzündlichen Substanzen ermöglicht eine besonders wirksame Behandlung von Covid-19, denn sie verlängert das Zeitfenster für eine Antikörpertherapie.

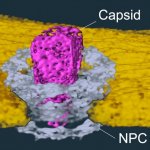

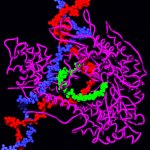

Wissenschaftler haben eine neue Technologie entwickelt, mit deren Hilfe Schlüsselstadien des HIV-Lebenszyklus analysiert und beeinflusst werden können.

Aus wenigen Körperzellen haben Forschende kleine Einheiten an Lungengewebe im Labor gezüchtet. Diese Organoide könnten in Diagnose, Medikamentenentwicklung und Grundlagenforschung eingesetzt werden.

Der antivirale Immunrezeptor RIG-I lässt sich stimulieren, wodurch der Schutz vor tödlichen SARS-CoV-2-Infektionen verbessert wird.

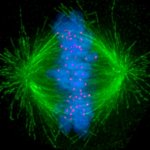

Forschende haben es geschafft, die Effizienz der Zellumprogrammierung deutlich zu verbessern. Der neue Ansatz birgt großes Potenzial für Zellersatztherapien.

Eine vom Neandertaler geerbte Covid-19-Risikovariante verringert das Risiko einer HIV-Infektion um 27 Prozent.

Forscher aus Bochum und Essen haben eine neue Methodik untersucht, die mehr Genauigkeit bei der Ergründung von Ursachen für Leukämien bietet. Das könnte zu neuen Behandlungsstrategien führen.

Wissenschaftler haben einen Algorithmus veröffentlicht, der Krebstreiber sowohl in den proteinkodierenden als auch in den nicht-kodierenden Bereichen des Erbguts aufspürt.

Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) untersuchen, wie aktive DNA-Moleküle mit therapeutischem Potenzial funktionieren.

Forscher der ETH Zürich haben ein Gerät entwickelt, mit dem sich PCR-Tests unkompliziert auch außerhalb des Labors durchführen lassen – in weniger als 30 Minuten.

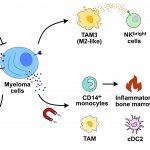

Beim Multiplen Myelom, einer Krebserkrankung des Knochenmarks, kommt es nach der Behandlung fast immer zu einem Rückfall. Zunächst sprechen die meisten Patienten gut auf die Therapie an. Im weiteren Verlauf breiten sich aber fast immer resistente Krebszellen im Knochenmark aus, mit fatalen Konsequenzen für die Betroffenen.

Unterscheidet sich das Erbgut der Zellen innerhalb eines Tumors, spricht man von intratumoraler genetischer Heterogenität. Wie sie sich im Laufe der Erkrankung entwickelt, haben Forschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) jetzt beim Neuroblastom rekonstruiert.

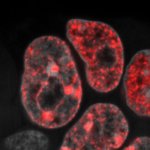

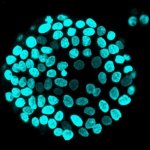

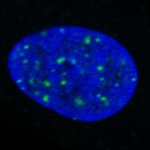

Zellen müssen präzise kontrollieren, welche der vielen im Erbgut enthaltenen Gene sie nutzen. Dies geschieht in sogenannten Transkriptionsfabriken, molekularen Ansammlungen im Zellkern. Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und am Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin (MPZPM) haben nun festgestellt, dass…

Eine internationale Studie mit rund 3000 Patienten bestätigt die Aussagekraft eines neuen Klassifizierungssystems für Meningeome. Es kombiniert Gewebecharakteristika (Histologie) mit molekularen Analysen und verbessert so die Therapieplanung.

Hämophilie A ist eine erblich bedingte Störung der Blutgerinnung. In Deutschland sind etwa 4.000 Menschen betroffen. Bei ihnen ist der sogenannte Gerinnungsfaktor VIII (FVIII) gestört oder fehlt ganz. Bei Verletzungen gerinnt das Blut dann langsamer, was zu chronischen Gelenkschäden oder akut lebensbedrohlichen Situationen führen kann.

Gesunde Haut verfügt über einen bakteriellen Schutzschild gegen Krankheitserreger: das Mikrobiom. Dessen Zusammensetzung galt bisher als schwer zu entschlüsseln. Einem Forschungsteam ist es jetzt gelungen, mit Hilfe des Enzyms Benzonase die lebendigen Bakterien in Abstrichen der Haut durch Sequenzierung zu identifizieren. Die Methode eröffnet neue Möglichkeiten der Diagnose und Therapie für…

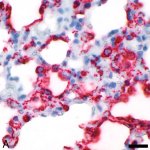

Bei Covid-19 ist die Immunantwort entscheidend für die Schwere der Erkrankung. Was aber genau in der Anfangsphase der Krankheit in Lunge und Blut geschieht, war bislang unklar. Forschende haben nun die zellulären Mechanismen zu Beginn einer entzündlichen Lungenschädigung, ausgelöst durch eine SARS-CoV-2-Infektion, untersucht.

Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum und vom Universitätsklinikum Heidelberg konnten erstmals die Entstehung von erblichem Darmkrebs mit einer Schutzimpfung hinauszögern. Mäuse mit einer erblichen Veranlagung für Darmkrebs überlebten nach Impfung signifikant länger als ungeimpfte Artgenossen. Eine Kombination der Impfung mit einem entzündungshemmenden Medikament steigerte…

Tumoren der Knochen und Weichteile, sogenannte Sarkome, treten vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und sind bislang nur unzureichend erforscht. In Heidelberg beschäftigen sich Wissenschaftler nun sehr intensiv mit dem Ewing-Sarkom: Sie untersuchen die Rolle eines charakteristischen „Krebsgens“, das dazu führt, dass sich die Tumorzellen sehr schnell und fast…

Bisher gibt es gegen die meisten Virus-Infektionen keine wirksamen Gegenmittel. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) hat nun eine neue Strategie entwickelt: Mit der Methode des DNA-Origami aus Erbgut-Material maßgeschneiderte Nano-Kapseln schließen Viren ein und machen sie so unschädlich. Die Strategie wurde bereits gegen Hepatitis- und…

Seltene Krebsarten sind oft schwer zu behandeln. Wissenschaftler konnten erstmals belegen, dass Betroffene mit seltenen Tumorerkrankungen von einer umfassenden molekularen Analyse profitieren.

Bundesweit erkranken jährlich über 276.000 Menschen neu an Hautkrebs. Diese Tumorart gehört zu den Krebsarten, die durch präventives Verhalten in hohem Maße vermieden werden kann. Intensives Sonnenbaden und Solariennutzung sind die wesentlichen Risikofaktoren für Hautkrebs. Viele Menschen unterschätzen allerdings immer noch die Wirkung natürlicher und künstlicher UV-Strahlen. Die…

Ein Forschungsteam der Universität zu Köln hat in Amöben bisher unbeschriebene Bakterien entdeckt, die mit Legionellen verwandt sind und möglicherweise sogar Krankheiten hervorrufen können. Die Forscher aus der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Michael Bonkowski vom Institut für Zoologie haben eine der neuen Bakteriengattungen „Pokemonas“ genannt, da sie in kugelförmigen Amöben lebt,…

Forschende am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns und des Exzellenzclusters für Alternsforschung CECAD der Universität zu Köln haben die Gründe für die Freisetzung des mitochondrialen Erbguts untersucht und einen direkten Zusammenhang zum zellulären Stoffwechsel gefunden: sind die DNA-Bausteine der Zelle knapp, setzen Mitochondrien ihr Erbgut frei und lösen eine Entzündung aus.

Die molekulare Diagnostik soll dabei helfen, präzisere Behandlungsformen für Krebspatienten zu finden. Wissenschaftler und Ärzte am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) haben im Rahmen der CATCH-Studie die genetischen Veränderungen bei Patientinnen mit einer fortgeschrittenen…

Immunzellen, die außerhalb des Körpers mit therapeutisch wichtigen Genen ausgestattet werden, gelten als vielversprechender neuer Behandlungsansatz in der Onkologie. Doch die bisherigen auf Viren basierenden Herstellungsverfahren sind teuer und zeitaufwändig. Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) haben eine neuartige, nicht auf Viren basierende Genfähre entwickelt, um…

Ist das eigene Kindes in seiner körperlichen oder geistigen Entwicklung beeinträchtigt, wollen Eltern die Ursache kennen – doch rund die Hälfte der betroffenen Familien bleibt derzeit noch im Unklaren, weil die zugrundeliegenden genetischen Defekte nicht bekannt sind. Humangenetiker des Universitätsklinikums Heidelberg haben nun eine neue Erbgut-Veränderung entdeckt, die bei den…

Stefan Pfister, Direktor des Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg (KiTZ), Abteilungsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Kinderonkologe am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD), wurde mit dem Léopold Griffuel Award der französischen Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC) ausgezeichnet. Der mit 150.000 Euro dotierte Preis in der Kategorie Grundlagenforschung gilt als…

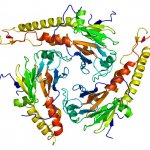

Mithilfe der hochbrillanten Röntgenlichtquelle PETRA III hat ein Forschungsteam am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) mehrere Kandidaten für Wirkstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 identifiziert. Sie binden an ein wichtiges Protein des Virus und könnten damit die Basis für ein Medikament gegen Covid-19 sein. In einem sogenannten Röntgenscreening testeten die Forscher unter…

Tumorimpfungen können den Körper im Kampf gegen Krebs unterstützen. Mutationen im Tumorerbgut führen häufig zu krebstypisch veränderten Proteinen. Ein Impfstoff kann das Immunsystem der Patienten auf solche mutierten Proteine aufmerksam machen. Mediziner und Krebsforscher aus Heidelberg und Mannheim haben nun erstmals einen mutationsspezifischen Impfstoff gegen bösartige Hirntumoren in…

Herzprobleme haben eine gestörte Genaktivität in der Gedächtniszentrale des Gehirns zur Folge, woraus sich kognitive Einbußen entwickeln. Forschende des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) kommen zu dieser Einschätzung auf der Grundlage von Laborstudien. Sie…

Zum Rare Disease Day, dem Tag der seltenen Erkrankungen, der seit 2008 jedes Jahr am letzten Tag im Februar stattfindet, weist die Deutsche Leberstiftung auf seltene Erkrankungen hin, die insgesamt recht häufig sind. Viele von ihnen können auch zu einer Leberschädigung führen. Inzwischen gibt es für etliche Erkrankungen Behandlungsmöglichkeiten – deshalb ist die entsprechende Diagnose…

So genannte stumme Mutationen haben keine Auswirkung auf die Zusammensetzung eines Proteins. Sie gelten daher nicht als krebsfördernd. Doch Wissenschaftler vom Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort Essen, beschreiben nun bei einem Fall von Nierenkrebs eine bislang übersehene Mutation mit großer Auswirkung auf die Prognose. Synonyme oder auch…

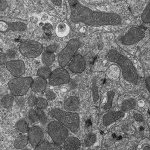

Wissenschaftlern des Zentrums für Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg und des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie in Heidelberg (EMBL) ist es erstmals gelungen, das HI-Virus beim Transport in den Kern der infizierten Zelle abzubilden. Die elektronentomografischen Aufnahmen zeigen: Die Protein-Hülle des Virus passiert die Kernpore als Ganzes und zerbricht erst im…

Ein internationales Forschungsteam hat eine seltene genetische Erkrankung entdeckt, die sich in schweren Fehlbildungen der Gliedmaßen äußert. Wie Forschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in der Fachzeitschrift Nature beschreiben, liegt der Krankheit ein epigenetischer Mechanismus zugrunde, an dem Teile des Erbguts mit bis dato…

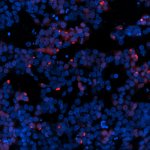

Eine Störung der Blutbildung – eine B-Zell-Lymphozytose – führt in einigen Fällen zu Blutkrebs. Doch die epigenetische Signaturen beider Erkrankungen gleichen sich und bilden sich sehr früh. Dies zeigte nun ein internationales Team mit Hilfe von Proben von Betroffenen. Chronische Leukämien beginnen häufig schleichend. Erst nach und nach breiten sich weiße Blutzellen oder ihre…

Biobanken spielen eine wichtige Rolle für die biomedizinische Forschung: Sie stellen menschliche Bioproben in hoher und vergleichbarer Qualität sowie die zugehörigen Daten schnell zur Verfügung. An der Charité – Universitätsmedizin Berlin ist die Dachorganisation der deutschen Biobanken angesiedelt: der German Biobank Node (GBN). Seit der Gründung im Jahr 2017 ist unter seiner Ägide ein…

Im Rahmen des digitalen Hygieneforums des BVMed richtete Prof. Dr. Wulf Schneider deutliche Worte an die Politik und die Zuhörer: „Wir brauchen für das klinische Hygienemanagement sämtliche Patientenbewegungen in einer Echtzeit-Analyse, um die Covid-19-Pandemie zu überstehen. Aktuell scheitert das nicht nur an den technischen Möglichkeiten, sondern auch an dem politischen Willen, viel Geld…

Forscher haben einen Weg gefunden, wie sich aus den Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) systematisch hunderte verschiedene Zellen schnell und einfach mit Hilfe von Transkriptionsfaktoren gewinnen lassen.

Ein Forschungsteam der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat anhand von Gewebeproben verstorbener COVID-19-Patienten analysiert, auf welche Weise das neuartige Coronavirus ins Gehirn eindringen kann und wie das Immunsystem dort auf das Virus reagiert.

Die neue Corona-Testverordnung des „Bundesministerium für Gesundheit“ ist am 15. Oktober 2020 in Kraft getreten. Antigen-Schnelltests sollen ab sofort zum weiteren Ausbau der Testkapazität beitragen. Insbesondere Pflegeheime und Krankenhäuser sollen im Zuge dessen künftig Antigen-Schnelltests bei Personal, Patienten und Besuchern großzügig einsetzen. So können deutlich mehr Menschen…

Tumoren der Bauchspeicheldrüse sind besonders gefürchtet. Sie werden meist spät entdeckt und die Sterblichkeit ist hoch. Bislang gab es kaum Ansatzpunkte für eine gezielte und personalisierte Therapie.

Dass ein übermäßiger Verzehr von rotem Fleisch das Risiko erhöht, an Darmkrebs zu erkranken, ist bekannt. Die organische Verbindung „Häm-Eisen“ steht im Verdacht, für die krebsfördernde Wirkung verantwortlich zu sein. Einem Forscherteam der TU Kaiserslautern um Professor Jörg Fahrer ist es jetzt gelungen, die toxische Wirkung von Häm-Eisen in gesunden Darmzellen zu beschreiben. Dabei…

Ein gigantisches Projekt: 1300 Wissenschaftler aus 37 Ländern haben das Erbgut von 38 Krebsarten untersucht. Sie fanden heraus, dass sich in den Genen schon sehr früh erste Hinweise auf eine spätere Krebserkrankung finden. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Therapie. Auch Leipziger Wissenschaftler waren an der Untersuchung beteiligt, vor allem an der Analyse des DNA-Materials. Wir…

Es ist nur ein 120 Millionstel Millimeter groß und legt doch ganze Staaten lahm: das Coronavirus. Selbst wenn es eines Tages wieder verschwindet, virale Infektionen werden auch danach zu den häufigen und schwierig zu behandelnden Erkrankungen des Menschen gehören. Selbst jahrzehntelange Forschung hat nur wenige standardisierte Impfstoffe und Behandlungsstrategien gegen eine nur geringe Zahl…

Krebs ist eine Krankheit der Gene - aber nicht nur. Denn für das Krankheitsgeschehen ist es auch entscheidend, welche Proteine tatsächlich entstehen und wie aktiv diese sind. Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg belegen jetzt: Eine gezielte Proteinanalyse führt bei einigen Betroffenen zu einer…

„Spinozerebelläre Ataxien“ sind erbliche Erkrankungen des Nervensystems, die mit einem Verlust der Bewegungskoordination einhergehen. Ein europäischer Forschungsverbund hat nun bei rund 250 Risikopersonen, die zunächst keine Ataxie-Symptome aufwiesen, erfasst, ob und wie sich Symptome über Jahre entwickelten.

Forscher zeigen, dass das AIDS-Virus HIV-1 dank einer ausgeklügelten Vermehrungsstrategie nur minimale Aufmerksamkeit in infizierten Zellen erregt, so dass die Infektion zumindest in T-Zellen, die selbst Bestandteil des Immunsystems sind, weitgehend unbemerkt abläuft.

Erbgutveränderungen können in bestimmten Fällen dazu führen, dass Proteine länger werden als vorgesehen. Das kann gravierende Folgen haben, wie Forscher jetzt nachgewiesen haben. Gemeinsam identifizierten und analysierten die Wissenschaftler des Universitätsklinikums Freiburg und vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) mit Partnern im Deutschen Konsortium für Translationale…

Die Abteilung Infektionsbiologie des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) – Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen konnte zusammen mit Kollegen an der Charité in Berlin zeigen, dass das Malaria-Medikament Chloroquin eine Infektion von menschlichen Lungenzellen mit dem neuartigen Coronavirus nicht verhindert.

Forschende des DZNE und des Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit (CISPA) wollen mit Hilfe „künstlicher Intelligenz“ die Weitergabe von Genomdaten für Forschungszwecke unter den strengen Auflagen des Datenschutzes erleichtern.

Unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig sowie der Klinik und Poliklinik für Urologie der Technischen Universität Dresden gelang es einem Forscherteam, prognostische Biomarker für das Prostatakarzinom zu identifizieren. Die Gensignatur gibt Aufschluss über das Risiko des Patienten, nach erfolgter Prostataentfernung an dem Tumor zu versterben. Sie…

Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) sowie von den Universitäten Cambridge und Edinburgh haben die molekulare Evolution von Tumoren nach der Einwirkung erbgutschädigender Chemikalien durchgespielt. Dabei entdeckten sie, dass die von der Chemikalie ausgelösten Defekte an einzelnen DNA-Bausteinen nicht sofort repariert, sondern über mehrere Runden der Zellteilung…

Meist sind es mehrere Mutationen im Zell-Erbgut, die der Entstehung einer Krebszelle vorausgehen. Besonders häufig entstehen solche genetischen Veränderungen, wenn die Reparaturmechanismen der DNA defekt sind – sie tragen normalerweise dafür Sorge, dass Fehler beim Kopieren des Erbguts, die etwa durch Bestrahlung oder durch Gifte auftreten, sofort korrigiert werden. Zwei Forschungsarbeiten,…

Warum erkranken manche Menschen schwer an COVID-19, während andere kaum Symptome zeigen? Eine Antwort darauf könnte in ihren unterschiedlichen Blutgruppen liegen. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) haben in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe aus Norwegen in der weltweit ersten großangelegten…

Nach einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt wird den Patienten oft Aspirin verordnet, um einem erneuten Gefäßverschluss entgegenzuwirken. Ob die Gabe des Blutverdünners auch in der Primärprävention sinnvoll ist – also bei Menschen, die noch kein kardiovaskuläres Ereignis erlitten haben – ist dagegen umstritten. Mediziner um PD Dr. Thorsten Keßler vom Deutschen Herzzentrum München…

Chromothripsis ist eine Form der Genominstabilität, bei der ein oder einige wenige Chromosomen in einem vermutlich einmaligen katastrophalen Ereignis geradezu „explodieren". Galt das Phänomen bislang als eher selten, so zeigten Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) nun, dass Chromothripsis bei nahezu der Hälfte aller Tumoren nachweisbar ist.

Das Harnblasenkarzinom ist eine häufige Krebsart in Deutschland und anderen Industrieländern. Für fortgeschrittene Tumore gibt es kaum wirksame Medikamente und auch frühzeitig chirurgisch entfernter Krebs kehrt oft an anderen Stellen der Harnblase wieder. Als molekulare Ursache von Blasenkrebs wurden kürzlich Mutationen im Erbgut entdeckt, die bestimmte Regulatorproteine inaktivieren, welche…

Auch bei einer bestehenden COVID-19-Erkrankung kann die Analyse eines standardmäßig durchgeführten Abstrichs aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum negativ ausfallen. Das zeigt ein aktueller Fallbericht in der Fachzeitschrift "DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift". Bei einem Patienten, dessen radiologischen Befunde sowie Entzündungswerte eine COVID-19-Erkrankung nahelegten,…

Eine Studie des Augsburger Universitätsklinikums zeigt, dass das Lungengewebe von verstorbenen COVID-19-Patienten irreversibel geschädigt ist. Ursache der Schädigungen war das Virus, dessen Erbgut noch in den Atemwegen nachgewiesen werden konnte. Lungenschädigungen durch die maschinelle Beatmung konnten als Ursache weitgehend ausgeschlossen werden, da mehr als die Hälfte der Patienten nicht…

Wie das SARS-CoV-2-Virus, der Erreger von COVID-19, menschliche Zellen verändert, konnte jetzt ein Team aus Biochemikern und Virologen der Goethe-Universität und des Universitätsklinikums Frankfurt beobachten. Dabei testeten die Wissenschaftler eine Reihe von Wirkstoffen in Modellversuchen im Labor, von denen einige die Vermehrung des Virus verlangsamten oder stoppten. Diese Ergebnisse…

Forschende der Virologie und Veterinärbakteriologie der Universität Bern haben das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) geklont. Diese synthetischen Klone werden nun von Forschergruppen weltweit eingesetzt, um Corona-Proben zu testen, antivirale Medikamente zu finden, und möglichst rasch Impfstoffe zu entwickeln. Die in Bern entwickelte Methode kann zukünftig auch für die Bekämpfung anderer…

Wenn sich ein Mensch mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert, vermehrt sich der Erreger in dessen Zellen rasend schnell. Dazu muss das Virus sein Erbgut, das aus einem langen RNA-Strang besteht, vervielfältigen. Diese Aufgabe übernimmt die virale „Kopiermaschine“, Polymerase genannt. Wissenschaftler um Patrick Cramer vom Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische…

Einem Team von Forschern der Empa, der ETH Zürich und des Universitätsspitals Zürich ist es gelungen, einen neuartigen Sensor zum Nachweis des neuen Coronavirus zu entwickeln. Er könnte künftig eingesetzt werden, um die Virenkonzentration in der Umwelt zu bestimmen – beispielsweise an Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten oder in Lüftungssystemen von Spitälern. Gewöhnlich…

Mit dem mobiolab bietet das Berliner Start-up mobiolab GmbH die erste mobile Laborlösung für molekularbiologische Infektionsdiagnostik des SARS-CoV-2.

Analysen von Zellsignalen geben Aufschluss über den Ursprung starker Entzündungssymptome, die bei verschiedenen Blutkrebsformen vorkommen – und liefern mögliche Therapieansätze: Bei etwa einem Viertel der Patienten, die an Juveniler myelomonozytärer Leukämie (JMML) leiden, lassen sich in den veränderten Leukämiezellen Mutationen im so genannten KRAS-Gen nachweisen. Die davon betroffenen…

Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), der Universität und vom Universitätsspital Zürich sowie vom Beatson Institut in Glasgow haben bei Mäusen mit MLC1 ein Protein identifiziert, das offenbar vor Darmkrebs schützt. Bislang war MLC1, das den programmierten Zelltod verhindert, als Zielstruktur neuer Krebstherapien untersucht worden. Die aktuellen Ergebnisse zeigen…

Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und von der Hebrew University in Jerusalem zeigten bei Mäusen: Darmbakterien programmieren in Zellen der Darmschleimhaut die Aktivität des Erbguts um und nehmen damit erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des gesunden Darms. Eine experimentell hervorgerufene akute Darmentzündung führte in den Schleimhautzellen der keimbesiedelten…

Die Menge an erworbenen Veränderungen im Erbgut im Tumorgewebe, die sogenannte Mutationslast, wird von Medizinern zunehmend als Biomarker genutzt, um vorhersagen zu können, welche Patienten von einer Immuntherapie profitieren könnten. Auf dem Markt gibt es inzwischen verschiedene Tests, die durch Analyse mehrerer hundert Gene Rückschlüsse auf diese Mutationslast zulassen. Heidelberger…

Leukämie entsteht durch die unkontrollierte Vermehrung unreife Blutzellen. Dies geschieht häufig aufgrund eines Umbaus des Erbguts, der zum Verschmelzen von Erbanlagen – einer sogenannten Genfusion – und somit zu einer veränderten Funktion der betroffenen Gene führt. Zudem benötigt das unkontrollierte Wachstum der Blutzellen viel Energie, die vornehmlich durch den Zuckerstoffwechsel,…

„Die Life-Science-Research- und die Diagnostika-Industrie stehen bereit, den weiteren Ausbruch des Coronavirus zu bekämpfen.“ Dies erklärt Ulrich Schmid, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Diagnostica-Industrie (VDGH) angesichts der aktuellen Situation. Nach den Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind derzeit fast 90.000 Menschen weltweit mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert,…

Die Deutsche Krebshilfe fordert gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) ein bundesweites Verbot von Solarien. Denn künstliche UV-Strahlung ist ein Krebsrisikofaktor. Jährlich verursacht der Gebrauch dieser Geräte europaweit bei etwa 3.400 Menschen den gefährlichen schwarzen Hautkrebs.

Bei einer Herzschwäche oder Herzinsuffizienz ist das Herz nicht mehr in der Lage, eine ausreichende Menge Blut durch den Körper zu pumpen. Das kann dazu führen, dass Organe, Muskeln oder andere Gewebe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt sind. Bislang wird die Erkrankung unter anderem mit Medikamenten behandelt, die den Blutdruck senken und das Herz entlasten sollen.…

Am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) arbeiten Wissenschaftler mit patienteneigenen Krebszellen sowie aus diesen gezüchteten Mini-Tumoren und weiteren Tumormodellen daran, die bestmögliche Therapie für einzelne Patienten zu finden.

Zahlreiche genomweite Assoziationsstudien (GWAS) haben in den letzten Jahren in 150 verschiedenen Regionen des menschlichen Erbguts Varianten entdeckt, die mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko assoziiert sind. Doch die konkret verantwortlichen Gene und Genvarianten waren bisher weitgehend unbekannt. Ein internationales Konsortium unter Federführung von Wissenschaftlern der Universität…

Täglich sterben mehr als 140 Menschen in Deutschland an einer Sepsis, umgangssprachlich auch als Blutvergiftung bezeichnet. Zwei Drittel von ihnen erliegen dabei nicht den außer Kontrolle geratenen Entzündungsreaktionen im gesamten Körper, sondern den Folgen einer anschließenden Unterfunktion des Immunsystems. Welche Patienten gefährdet sind und wie man den gefährlichen Zusammenbruch des…

Heidelberger Wissenschaftler und Ärzte untersuchen die Sicherheit und Wirksamkeit einer Immuntherapie mit sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren bei Patienten mit CUP-Syndrom. Die Studie wird an zehn deutschen Zentren mit 194 Patienten durchgeführt. Teilnehmen können Patienten in Heidelberg und Umgebung, die den Kriterien zur Aufnahme entsprechen. Bei drei bis fünf von hundert Patienten…

Die Analyse des Erbguts im Rahmen von Studien hat das Verständnis von Krebserkrankungen revolutioniert und kann neue Ansatzpunkte für zielgerichtete Behandlungen liefern. Patienten, deren Erbgut sequenziert wurde, zeigen vermehrt Interesse an ihren genomischen Rohdaten. Der Einzelne kann allerdings ohne Interpretation durch Spezialisten mit seinen Erbgutdaten wenig anfangen. Die Projektgruppe…

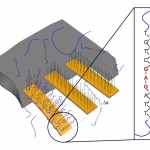

Die CRISPR/Cas-Methode kann mehr als Gene verändern. Ein Freiburger Forschungsteam nutzt die so genannte Genschere, mit der Wissenschaftler das Erbgut bearbeiten können, um Krankheiten wie Krebs besser zu diagnostizieren. In einer Studie stellen die Forschenden einen auf dieser Technik basierenden Mikrofluidik-Chip vor, der kleine RNA-Stücke, die auf eine bestimmte Krebsart hinweisen, erkennt…

Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist in der Schweiz die häufigste Krebsart bei Kindern und leider oft unheilbar. Forschende der Universität Zürich und des Universitäts-Kinderspitals Zürich haben nun einen Weg gefunden, die treibende Kraft dieser Leukämie auf molekularer Ebene auszuschalten und eine gezielte Therapie zu entwickeln. ALL ist eine Form von Blutkrebs, die vor allem…

DNA-Sequenzwiederholungen können zu Krankheiten führen, lassen sich aber kaum untersuchen. Ein Verfahren von Forschenden des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik ermöglicht erstmals einen detaillierten Blick auf diesen zuvor unzugänglichen Bereich des Genoms. Dazu kombiniert es Nanopore-Sequenzierung, Stammzelltechnologie und CRISPR-Cas. Das Verfahren könnte die Diagnostik von…

Wenn es um das familiär erhöhte Darmkrebsrisiko geht, spielen Gene eine weniger wichtige Rolle als bislang vermutet. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in einer aktuellen epidemiologischen Studie. Vermutlich wiegen andere Risikofaktoren wie etwa familiäre Ernährungsgewohnheiten schwerer als bislang angenommen. Das hat Konsequenzen für…

Schwarzer Hautkrebs (Melanom) gilt als die gefährlichste Form von Hautkrebs. Trotz neuer Therapieformen ist die Prognose im metastasierten Stadium besorgniserregend. Rückfallquoten und Resistenzentwicklung gelten weiterhin als Herausforderung bei der Behandlung des Melanoms. Insbesondere fehlen Biomarker zur Vorhersage des Krankheitsverlaufs und für das Therapieansprechen. Göttinger…

Bakterien sind immer häufiger resistent gegen die gängigen Antibiotika. Vermittelt werden die Resistenzen häufig durch Resistenzgene, welche von einer Bakterienpopulation zur nächsten springen können. Eine gängige Annahme: Die Resistenzgene verbreiten sich vor allem dann, wenn Antibiotika im Einsatz sind. Erklären lässt sich dies mit Darwins Lehre: Nur wo Antibiotika eingesetzt werden,…

In Sachen Genetik gilt Estland als Vorreiter – zu Recht, wie das ambitionierte estnische Genomprojekt (Eesti Geenivaramu) zeigt. Dieses soll das Erbgut jedes Bürgers auf Erkrankungsrisiken überprüfen. Bei erkannter Gefährdung folgen Information, Prävention und gegebenenfalls Therapie. Mit-Initiator Dr. Jaanus Pikani spricht über Startschwierigkeiten des Projekts und dessen Potential.

Was darf die Wissenschaft, was darf die Medizin? Unser Erbgut lässt sich gezielt im Labor verändern. Die Techniken der Genomeditierung, als deren vielversprechendste derzeit die CRISPR/Cas-Technik gilt, bilden einen zentralen Schlüssel zur Therapie und Erforschung bisher nicht oder schwer therapierbarer Erkrankungen – aber auch ein Feld, auf dem noch zahlreiche wissenschaftliche, ethische…

Im Laufe des Lebens verändert sich der Erbgutstrang eines jeden Menschen durch chemische Reaktionen und Ablagerungen von Molekülen. Das kann zu Krankheiten führen. Andererseits kann man daran auch das biologische Alter eines Menschen ablesen. Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jetzt im Projekt "DrugTarget" eine Methode entwickelt, mit der sich der Zustand des…

In Deutschland erkranken pro Jahr rund 17.000 Menschen an Krebs im Kopf- oder Halsbereich. Häufig ist eine Infektion mit dem Humanen Papillomvirus (HPV) die Ursache. Die gängige Strahlen- und Chemotherapie schlägt hier zwar sehr gut an, doch die Behandlung hat erhebliche Nebenwirkungen. Forscher wollen nun eine schonendere, gezielt gegen die Krebszellen gerichtete Therapie entwickeln.

Taxane, häufig eingesetzte Krebsmedikamente, blockieren die Zellteilung und treiben die Tumorzellen dadurch in den Zelltod. Jedoch kommt es im Behandlungsverlauf häufig zu Resistenzentwicklung. Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum fanden nun heraus, dass in den Krebszellen ein für den Zelltod verantwortliches Protein abgebaut und entsorgt wird. Steht diese Tumorbremse nicht…

Die Idee, eigene Immunzellen genetisch zu verändern und sie gegen Infektionen und Tumore einzusetzen, besteht schon seit den 80er Jahren. Aber noch heute sind veränderte T-Zellen nicht so effektiv wie natürliche T-Zellen und werden klinisch nur mit begrenztem Erfolg eingesetzt. Ein Team der Technischen Universität München (TUM) hat nun T-Zellen mit der neuen Genschere CRISPR hergestellt, die…

Gen-Veränderungen im Protein-Bauplan galten bislang als irrelevant, wenn trotzdem die gleichen Protein-Bausteine hergestellt werden. Nun zeigen Freiburger Forscher, dass diese Mutationen durchaus die Proteinaktivität in Krebszellen verändern können.

Weltweit werden rund eine halbe Million Kinder Jahr für Jahr mit einer seltenen Erbkrankheit geboren. Eine sichere Diagnose ist schwierig und langwierig. Wissenschaftler der Universität Bonn und der Charité – Universitätsmedizin Berlin zeigen in einer Studie an 679 Patienten mit 105 verschiedenen seltenen Krankheiten, dass mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) die Diagnose effizienter und…

Veränderungen von bestimmten Abschnitten im Erbgut einer Krebserkrankung sind ein wichtiger Hinweis darauf, ob bei einem Patienten mit Magen- oder Darmkrebs eine Immuntherapie erfolgreich sein könnte. Wissenschaftler haben einen lernfähigen Algorithmus entwickelt, der eine solche Mikrosatelliteninstabilität (MSI) direkt aus den Bildern von Gewebeproben vorhersagen kann.

Über Leben und Tod einer Zelle entscheidet das Anti-Tumor-Protein p53: Erkennt es Schäden im Erbgut, treibt es die Zelle in den Selbstmord. Eine neue Forschungsarbeit an der Technischen Universität München (TUM) zeigt, dass diese körpereigene Krebsabwehr nur funktioniert, wenn bestimmte Proteine, die Chaperone, dies zulassen.

Jahrzehnte lang galten RNA-Moleküle fast ausschließlich als mobile Erbgut-Abschriften in der Zelle. Dass die fadenförmigen Moleküle weit stärker in die zellulären Abläufe eingreifen als bislang gedacht, haben jetzt Wissenschaftler des Universitätsklinikums Freiburg und des Deutschen Krebsforschungszentrums mit einer neu entwickelten Methode gezeigt. Damit erfassten sie alle Proteine, die…

Die bisher größte genetische Studie zur bipolaren Störung mit 30.000 Patienten ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der biologischen Grundlagen der Erkrankung. Eine internationale Forschungsgruppe mit Beteiligung der Universität Basel hat dazu 20 neue Gene entdeckt, wie sie im Fachjournal "Nature Genetics" berichtet. Erst himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt…

Eine Forschungsgruppe des Biozentrums der Universität Basel hat 30 Gene identifiziert, die im Zusammenhang mit Schizophrenie stehen. Das Team konnte aufzeigen, welche krankhaften Veränderungen im Gehirn und Verhaltensauffälligkeiten durch die Gene ausgelöst werden. Die Ergebnisse der Studie wurden jetzt in "Cell" veröffentlicht. Das Forschungsteam von Prof. Alex Schier, Direktor…

Der Welttag der Tuberkulose findet jährlich am 24. März statt, denn an diesem Datum im Jahr 1882 entdeckte Robert Koch das Tuberkulosebazillus. Fast 140 Jahre später ist die Tuberkulose noch immer die Infektionskrankheit mit den meisten Todesfällen weltweit, die Behandlung wird durch Resistenzen zunehmend erschwert und ein wirksamer Impfstoff ist noch nicht in der Anwendung. Doch es gibt…

Eine besonders vermehrungsfreudige Virusvariante ist verantwortlich für die Therapieresistenz von Hepatitis E. Aber sie hat der Forschung auch endlich zu einem Zellkulturmodell verholfen. Das Hepatitis-E-Virus (HEV) hat für die Forschung lange ein Schattendasein geführt. Dabei ist es die Hauptursache für virusverursachte akute Leberentzündungen. Während die Infektion bei ansonsten gesunden…

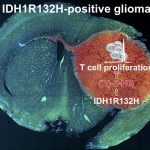

Krebsforscher der Universität Bonn vermelden einen bedeutenden Fortschritt bei der Behandlung des Glioblastoms. Rund ein Drittel aller Patienten leiden unter einer bestimmten Variante dieses häufigsten und aggressivsten Hirntumors. Sie überlebten mit der neuen Therapie im Schnitt um die Hälfte länger als Betroffene, die die Standardtherapie erhielten.

Glioblastome sind die häufigsten bösartigen Hirntumoren bei Erwachsenen. Da die Tumoren gegen gängige Krebstherapien resistent sind, haben sie eine sehr schlechte Prognose. Wissenschaftler zeigen nun, dass eine Bestrahlung mit Schwerionen diese Therapieresistenz möglicherweise überwinden und die Krebszellen vernichten könnte.

Die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts gibt noch immer Rätsel auf. Künstliche Intelligenz könnte helfen, diese zu lösen. Neue therapeutische Ansätze für schwerwiegende Krankheiten scheinen möglich, genauso wie nichtmedizinische „Verbesserungen“ des Erbguts. Technikfolgenabschätzer des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) untersuchen gefördert vom Bundesministerium für…

Die Erkrankung Krebs macht vielen Menschen Angst. Dabei ist oft gar nicht klar: Was genau ist eigentlich Krebs? Wie entsteht er? Und wer erkrankt daran? Der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums erklärt die grundlegenden Abläufe auf verständliche Weise.

Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) arbeitet intensiv an der Zukunft der Krebsmedizin: Im April und Mai starten mehrere Studien für neue maßgeschneiderte Medikamente gegen Krebs.

Um der degenerativen Gelenkerkrankung Arthrose auf den Grund zu gehen, haben Wissenschaftler des britischen Wellcome Sanger Institute gemeinsam mit dem Unternehmen GSK das Erbgut von über 77.000 Arthrosepatienten analysiert und mit dem von mehr als 370.000 gesunden Menschen verglichen. Dabei fanden die Forscher neue Ansätze, um teilweise schon existierende Medikamente bei Arthrose einzusetzen…

Wie lassen sich Krankheitszeichen in einer Zelle möglichst früh erkennen, um rasch mit einer geeigneten Behandlung dagegen zu steuern? Die Europäische Union investiert nun ein Jahr lang eine Million Euro in einen Plan für einen grundlegend neuen Ansatz, den steten Wandel der Zellen und ihre Beziehungen untereinander zu verstehen und damit die Grundlagen für die Präzisionsmedizin von morgen…

Ein internationales Team von Krebsforschern hat das Tumorerbgut von fast 300 Prostatakrebs-Patienten unter die Lupe genommen. Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, dass ein erbgutveränderndes Enzym für die früh auftretenden Mutationen verantwortlich ist. Sie entdeckten außerdem einen möglichen Biomarker, der früh auf aggressiven Verlauf der Erkrankung hinweisen könnte und entwickelten…

Medikamente sollen wirken – und das möglichst gezielt. Aber jeder menschliche Körper verarbeitet Medikamente anders. Wie das Startup BioVariance GmbH mithilfe genetischer Daten und einer neuen Software die Wirkung von Arzneimitteln optimiert. In den letzten Jahren hat sich der Fortschritt in der Genomanalyse, also dem Verfahren der Entschlüsselung des Erbguts, erheblich beschleunigt.…

Wissenschaftler haben Daten aus Krebsgenomanalysen in einer prospektiven Studie systematisch überprüft. In einer Validierungsstudie zeigen die sie, wie sich umfängliche Krebsgenomanalysen und deren Auswertung so optimieren lassen, dass sie klinisch eingesetzt werden können.

In der Hämatologie und Medizinischen Onkologie gibt es laufend Neues. Die zunehmende Stratifizierung der Krebstherapien stellt jedoch für die klinische Forschung eine große Herausforderung dar. Tumorzellen sind durch Mutationen genetisch veränderte Zellen und müssten daher eigentlich von Immunsystem erkannt und zerstört werden.

Dürfen Gendefekte durch einen Eingriff in Samen- oder Eizelle oder sogar in den menschlichen Embryo behoben werden? Durch Genscheren wie CRISPR/Cas könnten solche Interventionen in die Keimbahn bald medizinische Realität werden. Im Beteiligungsprojekt „Bürgerdelphi Keimbahntherapie“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben sich Bürgerinnen und Bürger intensiv mit Risiken…

Nierentumoren liegen in Deutschland an sechster Stelle der Krebsneuerkrankungen bei Männern, an elfter Stelle bei Frauen. Die Tumorart ist vor allem im fortgeschrittenen Stadium durch eine hohe Sterblichkeit und nur sehr begrenzte Therapiemöglichkeiten gekennzeichnet. Die genauen Mechanismen, wie Nierentumoren entstehen und voranschreiten, sind bisher nur unzureichend geklärt. Wissenschaftler…

Wie ist die Aktivität aller Gene in Zellen höherer Organismen miteinander verschaltet? Und wie sind die genetischen Schaltpläne der Zellen in komplexen Geweben untereinander koordiniert? Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), dem European Molecular Biology Laboratory und der Universität Heidelberg wollen dies nun an zwei Modellorganismen – Drosophila und…

Rocio Sotillo vom Deutschen Krebsforschungszentrum hat herausgefunden, dass eine bestimmte Variante mit einer aggressiveren Erkrankung in Verbindung steht, die außerdem rasch Resistenzen gegen das Medikament ausbildet. Für diese Ergebnisse erhielt die Wissenschaftlerin nun den mit 30.000 Euro dotierten Takeda Oncology Forschungspreis 2018.

Bei den Nachkommen von Radarsoldaten, die während ihrer Dienstzeit höheren Dosen von Röntgenstrahlen ausgesetzt waren, lassen sich mehr Erbgutveränderungen nachweisen als bei Familien ohne Strahlenexposition. Das hat ein Forscherteam der Charité-Universitätsmedizin Berlin, des Berlin Institute of Health (BIH) und des Universitätsklinikums Bonn in einer Pilotstudie nachgewiesen.

Der Zellkern ist so etwas wie die Schaltzentrale jeder Zelle. Jüngste Studien offenbaren immer mehr Informationen über seine Organisation und Dynamik. Allerdings stellen die rasanten Entwicklung der Methoden und die zunehmende Komplexität der Daten große Herausforderungen dar. Führende Wissenschaftler fordern daher einheitliche Standards für entsprechende Daten.

Bei gesunden Menschen verursacht das Zika-Virus Symptome einer Grippe. Bei einer Infektion während der Schwangerschaft können beim Kind über noch ungeklärte Mechanismen schwere Fehlbildungen des Gehirns auftreten. Eine Studie der Technischen Universität München (TUM) und des Max-Planck-Instituts für Biochemie (MPI-B) zeigt, dass das Zika-Virus zelluläre Proteine bindet, die für die…

Der Austausch eines einzelnen Aminosäurebausteins in einem Stoffwechselenzym kann nicht nur den Grundstein für eine Krebserkrankung legen. Er kann auch das Immunsystem aushebeln. Damit blockiert er die körpereigene Abwehr im Kampf gegen das veränderte Molekül und vereitelt gleichzeitig Immuntherapien von Hirntumoren. Diese Erkenntnis eröffnet nicht nur neue Einblicke in die Krebsentstehung…

Beim Bauchspeicheldrüsenkrebs befallen Metastasen häufig die Leber oder die Lunge. Patienten mit Metastasen ausschließlich in der Lunge haben bessere Prognosen für den Krankheitsverlauf. Welches Organ aber von den Krebszellen bevorzugt wird, hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich und ihr Erscheinungsbild zu verändern.

Patienten mit CDDs (congenital diarrheal disorders), einer Gruppe seltener, weitgehend unerforschter Erbkrankheiten, leiden häufig bereits bei der Geburt an schweren, oft lebensbedrohlichem Durchfall. Wissenschaftler haben nun die molekularen Mechanismen der Erkrankungen erforscht. Dabei sind sie auf ein Protein gestoßen, das eine entscheidende Rolle in der Fettverdauung spielt.

Organe aus dem 3-D-Drucker, der permanente Körperscan oder Nanobots zur Zellreperatur – viele Deutsche stehen diesen Zukunftsszenarien der Gesundheitsindustrie offen gegenüber, so das Ergebnis der internationalen Studie zum Zukunftsprojekt »Homo Digitalis« von BR, ARTE und dem Fraunhofer IAO. Über 22 000 Teilnehmende aus Deutschland und Frankreich hatten in einem Online-Test ihre Akzeptanz…

Tumorzellen zum Leuchten bringen: Medizinphysiker der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) haben ein neues Verfahren entwickelt, mit dem sich detailreiche dreidimensionale Bilder vom Körperinneren erzeugen lassen. Das kann zum Beispiel dabei helfen, die Entwicklung von Krebszellen im Körper genauer zu untersuchen. Ihre Entwicklung stellt die Forschergruppe in der Fachzeitschrift…

Ein internationales Forscherteam hat erbliche Genveränderungen identifiziert, die zur Entwicklung bestimmter bösartiger Hirntumoren (Medulloblastome) führen können. Aus den Erkenntnissen haben die Wissenschaftler Empfehlungen für das genetische Routine-Screening von Medulloblastom-Patienten abgeleitet.

Während das lokal begrenzte Prostatakarzinom inzwischen gut behandelbar ist, steht für das metastasierte Prostatakarzinom bisher keine ausreichende Therapie zur Verfügung. Einem Forscherteam um Prof. Dr. Sven Perner, Direktor der Pathologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und des Forschungszentrums Borstel, sind nun im Rahmen eines von der Wilhelm Sander-Stiftung geförderten…

Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) haben einen Weg gefunden, das Auftreten von klinisch relevanten Darmkrebsvorstufen anhand einer Blutprobe vorherzusagen. Bei über 1000 Menschen, die eine Vorsorge-Koloskopie wahrgenommen hatten, fahndeten sie nach winzigen Varianten im Erbgut (so genannten Einzelnukleotid-Polymorphismen), die mit dem Auftreten von Darmkrebs in…

Allein in Deutschland erleiden jedes Jahr 260.000 bis 280.000 Menschen einen Schlaganfall – also umgerechnet alle zwei bis drei Minuten. Forscher der LMU-Medizin haben gemeinsam mit einem internationalen Team Orte im Erbgut ermittelt, die an der Entstehung von Schlaganfall beteiligt sind. Aus dem Mammut-Projekt könnten neue Therapien erwachsen. Die neue Studie wurde angestoßen und im…

Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) startet in Bonn gerade einen neuen Hochleistungsrechner. Dieser soll die Auswertung biomedizinischer Daten enorm beschleunigen und zu schnelleren Fortschritten in der Demenz-Forschung führen. Dazu nutzt der Rechner die Prinzipien der neuartigen Computer-Architektur „Memory-Driven Computing“. Die Zeit drängt: Denn…

Durch das gezielte Ausschalten zweier Gene lässt sich das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit aufhalten und die kognitive Leistung verbessern. Das haben jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Universitätsklinikums Freiburg bei Mäusen gezeigt, die Alzheimer-ähnliche Veränderungen des Gehirns aufwiesen. Die Forscher veränderten das Erbgut von Immun-Fresszellen im Gehirn, den…

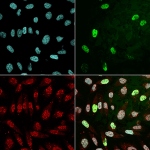

Damit Krebs des zentralen Nervensystems erfolgreich behandelt werden kann, ist es wichtig, die molekularen Eigenschaften der Tumoren genau zu kennen und den Tumoren damit „den richtigen Namen zu geben“. Zurzeit lassen sich über Gewebemerkmale rund 100 verschiedene Arten von ZNS-Tumoren unterscheiden, die ganz unterschiedlich auf Strahlen- und Chemotherapien ansprechen. Mitunter werden…

Bakterien verfügen über ein Immunsystem namens CRISPR-Cas9, das fremde DNA eliminiert. Würzburger Forscher haben nun entdeckt, dass es auch RNA zerschneiden kann – ein Resultat mit potenziell weit reichenden Konsequenzen.

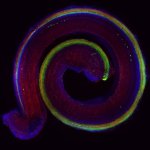

Parasiten wie Trypanosomen lösen schwere Krankheiten in Mensch und Tier aus, etwa die Schlafkrankheit. Darüber hinaus dienen sie der Forschung auch als Modellsystem, um grundlegende biologische Fragestellungen zu untersuchen. Forschende der Universität Bern haben nun aufgeklärt, wie Trypanosomen vorgehen, um bei der Zellteilung das «Kraftwerk» der Zelle gleichmäßig an die Tochterzellen zu…

Zellalterung, Krebs, Parkinson und Alzheimer - mit freien Sauerstoffradikalen werden meist Krankheiten in Verbindung gebracht. Die Moleküle scheinen jedoch auch positive Aufgaben zu besitzen: Bei Rückenmarksverletzungen spielen sie eine unerlässliche Rolle im Heilungsprozess. Das berichtet ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Professor Dr. Simone Di Giovanni vom…

Ein Flusskrebs, der sich von alleine im Aquarium fortpflanzte, verblüffte vor einigen Jahren Tierhalter und Wissenschaftler. Erklären ließ sich dies nur durch das Phänomen der Jungfernzeugung, der Parthenogenese. Nun zeigte eine Genomsequenzierung und Vergleiche zwischen einzelnen Tieren, dass tatsächlich alle Exemplare von einer einzigen Mutter abstammen. Der Marmorkrebs-Klon bildet eine…

Bauchspeicheldrüsenkrebs zählt zu den Krebserkrankungen mit der weltweit höchsten Sterblichkeit. Genetische Veränderungen, mit denen sich die besondere Aggressivität und frühe Metastasierung dieser Krebsform erklären ließe, konnten bisher allerdings nicht gefunden werden. Ein Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) und des Deutschen Krebskonsortiums (DKTK) zeigt jetzt,…

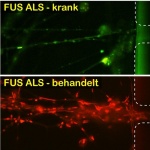

Das Dresdner Forschungsteam um Prof. Dr. Dr. Andreas Hermann aus dem Bereich Neurodegenerative Erkrankungen der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus hat in grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten an menschlichen Nervenzellen von Patienten mit der Erkrankung Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) einen neuen Krankheitsmechanismus entdeckt. Die Arbeitsgruppe zeigt, dass…

Bei der Analyse des menschlichen Genoms blieben Forscher bisher eine Antwort schuldig: Sie konnten nicht sagen, wie sich die beiden von Mutter und Vater vererbten Varianten eines Gens unterscheiden. Dabei erhöht diese Information die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Krankheiten erfolgreich zu behandeln. Die so genannte dritte Generation von Sequenzierungstechnologien macht dies nun möglich. Eines…

Der ägyptische Biologe Dr. Yahya Galal hat von der Alexander von Humboldt-Stiftung ein Georg Forster-Forschungsstipendium für Postdoktoranden erhalten. Im Rahmen dessen ist er zwei Jahre zu Gast an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). Er beschäftigt sich damit, wie eine veränderte Anzahl von Chromosomen, auf denen die Erbinformationen enthalten sind, den Zellzyklus beeinflusst.…

Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms macht es möglich: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können heute potenzielle Erbkrankheiten entdecken, zu denen noch kein Patient bekannt ist. Eine solche Krankheit ist „MPS III-E“, nach ihrem Entdecker ursprünglich auch „Dierks‘sche Krankheit“ genannt. Ärzte im Hadassah-Hebrew University Medical Center in Jerusalem (Israel)…

Ein Wissenschaftlerteam des Helmholtz Zentrums München hat gemeinsamen mit Kollegen der Ludwig-Maximilians-Universität München und einer Forschergruppe der Universität Montpellier, Frankreich, die Strukturen der RNA Polymerase II identifiziert, die für die Termination der Transkription (das Beenden der Abschrift eines Genabschnittes) benötigt werden. Die hierzu durchgeführte genetische…

Ependymome sind eine heterogene Gruppe von Krebserkrankungen, die in jedem Lebensalter auftreten können und zu den häufigsten Hirntumoren bei Kindern zählen. Die genetischen Ursachen für ihre Entstehung sind weitgehend unbekannt und zielgerichtete Behandlungen gibt es bisher nicht. Wissenschaftler vom „Hopp-Kindertumorzentrum am NCT Heidelberg" (KiTZ) haben zusammen mit Kollegen aus…

Zielgerichtete Therapien in der Krebsmedizin beruhen heute häufig auf der Sequenzierung des Tumorgenoms – eine Technik, mit deren Hilfe sich Zielstrukturen für Präzisionsmedikamente ausfindig machen lassen. Bei einigen Krebsarten konnten solche Strukturen bisher aber nicht identifiziert werden. Dazu gehören auch die Ependymome, eine Gruppe von Hirntumoren, die als weitestgehend resistent…

Nicht alle Patienten sprechen auf medikamentöse Krebstherapien gleichermaßen gut an. Wissenschaftler vom European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), Universitätsklinikum Heidelberg und dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) haben nun zusammen mit internationalen Kollegen in einer großen Studie untersucht, welche Mechanismen dem…

Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben erstmals eine erfolgreiche Zell- und Gentherapie für eine genetisch bedingte Infektionskrankheit entwickelt. Sie verspricht eine vielversprechende Therapie für die lebensbedrohliche und seltene Erkrankung „Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease (MSMD)“ zu sein, indem sie die Erkrankten vor mykobakteriellen…

Aktuell sind laut WHO weltweit mehr als 36 Millionen Menschen mit HIV infiziert, und jedes Jahr stecken sich weitere 2,4 Millionen mit dem Virus an. Ein wirksamer Impfstoff ist daher trotz aller medizinischen Behandlungserfolge dringend notwendig. Infektionsforscher vom Deutschen Primatenzentrum (DPZ) – Leibniz-Institut für Primatenforschung haben nun gemeinsam mit internationalen Kollegen…

Ein Forschungsteam aus Heidelberg, Marburg und Kyoto hat die Struktur der Genomhülle aufgeklärt, mit der das Ebola-Virus seine Erbinformation schützt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kombinierten Kristallstrukturstudien und Elektronenmikroskopie, um erstmals die Proteinhülle des Genoms intakter Viren in hoher Auflösung zu rekonstruieren. Die Gruppe veröffentlicht ihre Resultate…

Zum ersten Mal hat ein Behandlungsteam des Brandverletztenzentrums der Ruhr-Universität Bochum und des Center for Regenerative Medicine der Universität Modena (Italien) einen Jungen mit großen Hautschäden erfolgreich mit Transplantaten aus genmodifizierten Stammzellen behandelt. Der Junge leidet an der sogenannten Schmetterlingskrankheit, einer genetisch bedingten Hautkrankheit, die rund 80…

Manche Familien sind häufiger von Brustkrebs betroffen als andere. Dies kann bislang nur teilweise durch genetische Risikomarker erklärt werden. In einem weltweiten Verbund haben Forscher nun 65 weitere Erbgutvarianten identifiziert, die zum Brustkrebsrisiko beitragen. Die Studie, an der auch Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Universitätsklinikum Heidelberg beteiligt…

Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum wollen die zur Risikobewertung von Brustkrebs verwendeten Rechenmodelle verbessern. Dabei helfen Blutproben, die bei der EPIC-Studie gesammelt wurden. Viele unnötige Mammografien und damit viele falsch positive Befunde ließen sich vermeiden, wenn Frauen mit geringem Brustkrebsrisiko in größeren Abständen zur Mammographie eingeladen würden,…

Im Laufe der Zeit akkumuliert die Erbsubstanz mehr und mehr Schäden – Alterung ist die Folge. Die vielfältigen Auswirkungen der DNA-Schäden konnten nun in bisher nicht bekannter Komplexität gezeigt werden.

Charakteristische chemische Veränderungen am Erbgut sind potentielle Marker für Herzerkrankungen.

Sensorische Nervenzellen haben die Aufgabe, Reize unserer Umwelt wahrzunehmen und an das Gehirn weiterzuleiten. Nun haben Wissenschaftler der Universitäten Leipzig und Würzburg erstmals am Tiermodell der Fruchtfliege beobachten können, wie eine bisher wenig erforschte Klasse von Rezeptorproteinen als molekulare Antennen für die Wahrnehmung von mechanischen Reizen in die Kommunikation von…

Das BMBF fördert Medizininformatik mit 150 Millionen Euro mit dem Ziel Krankenhausinfektionen besser zu bekämpfen sowie Krebs- und Herz-Kreislauferkrankungen durch personalisierte Ansätze wirkungsvoller zu behandeln.

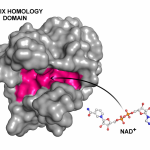

Eine internationale Forschergruppe mit dem Bayreuther Biochemiker Prof. Dr. Clemens Steegborn präsentiert in 'Science' neue, für die Biomedizin wegweisende Forschungsergebnisse zur Rolle des Moleküls NAD⁺ bei der Korrektur von Schäden am Erbgut.

Methylmarkierungen am Erbgut regulieren die Aktivität unserer Gene und haben damit großen Einfluss auf Gesundheit und Krankheit. Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum und vom Krebsregister des Saarlands zeigten nun: Ein abweichender Methylierungsstatus an nur zehn bestimmten Positionen des Erbguts kann eine um bis zu siebenfach erhöhte Sterblichkeit anzeigen. Besonders…

Kleine Männer tragen möglicherweise ein erhöhtes Risiko, frühzeitig eine Glatze zu bekommen. In diese Richtung deutet zumindest eine internationale genetische Studie unter Federführung der Universität Bonn. Die Wissenschaftler untersuchten darin das Erbgut von mehr als 20.000 Männern. Ihre Daten zeigen, dass frühzeitiger Haarausfall mit einer Reihe verschiedener Körpermerkmale und…

Schon eine niedrige Dosis des im Tabakrauch enthaltenen Umweltgiftes Benzpyren schädigt die DNA. Wie Wissenschaftler des Instituts für Toxikologie an der Universitätsmedizin Mainz nun erstmalig nachgewiesen haben, können sich die geschädigten Zellen jedoch an diesen Schaden anpassen. Allerdings geht diese Anpassung mit einem erhöhten Mutationsrisiko der Zellen einher.

Biomarker sind biologische Merkmale, die Ärzten oder Forschern Hinweise auf den Gesundheitszustand oder Erkrankungen eines Patienten geben können. Große Hoffnungen setzen Wissenschaftler auf einen neuen Typ von Biomarkern, sogenannte microRNAs. Diese kurzen Ribonukleinsäure-Moleküle zeichnen sich durch eine sehr hohe Stabilität aus. Forscher der Universität des Saarlandes, der Universität…

Jeder Tumor erhält bei seiner Entstehung ein spezifisches genetisches Profil, das sich für die personalisierte Krebstherapie nutzen lässt. Doch selbst innerhalb ein und desselben Tumors entwickeln sich Regionen mit unterschiedlicher genetischer Ausstattung. Mit Hilfe eines dreidimensionalen Tumormodells konnten Wissenschaftler im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)…

Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben herausgefunden, dass die für die Evolution der Proteine (Eiweiße) – und somit für die Evolution im Allgemeinen – notwendigen Mutationen einer Regel unterliegen. Das Team um Professor Dr. Burkhard Tümmler, MHH-Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie, konnte dieses neue Naturgesetz auch genau…

Ein Team um Chemikerin Leticia González an der Universität Wien beschäftigt sich schon länger mit dem Effekt von Sonnenlicht auf unterschiedliche Moleküle. In einer neuen Studie konnten sie nun den Mechanismus aufklären, der häufig zu Schäden an der DNA führt, dem Träger unserer Erbinformation. Dieser Schaden entsteht, wenn die in der DNA enthaltenen Molekülbausteine UV-Strahlung…

Durch die Kombination von Strahlentherapie und fokussiertem Ultraschall wollen Forscher Tumorerkrankungen in Zukunft effektiver behandeln. Am 1. Oktober 2016 startete dazu das Kooperationsprojekt SONO-RAY des Innovationszentrums für computerassistierte Chirurgie (ICCAS) der Universität Leipzig und des OncoRay - Nationales Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie in Dresden. Das Projekt…

Ein Karzinom der Prostata ist in Deutschland die häufigste Krebs-Neuerkrankung bei Männern. Trotz aller Fortschritte bei seiner Behandlung suchen Ärzte und Forscher weiterhin nach noch besseren Behandlungsmöglichkeiten.

Mit einer neuartigen nanotechnologischen Methode lassen sich Veränderungen im Erbgut von Gewebeproben schnell und einfach nachweisen. Dies zeigen Forschende des Swiss Nanoscience Institute, der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel in ersten klinischen Tests am Beispiel von Genmutationen bei Patienten mit schwarzem Hautkrebs.

Die Liquid Biopsy (flüssige Biopsie) ist möglicherweise eine vielversprechende Methode zur frühen Therapiekontrolle bei Lungenkrebspatienten. Dies zeigen die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Kooperation zwischen dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und der Thoraxklinik Heidelberg. Die Forscher verknüpften die Befunde der Liquid…

Spinale Muskelatrophie (SMA) ist die häufigste genetische Todesursache im Kindesalter. In Europa und den USA leiden zurzeit etwa 30.000 Personen daran. Bisher gibt es für SMA keine Therapie. In der Arbeitsgruppe von Professor Brunhilde Wirth am Institut für Humangenetik der Uniklinik Köln hat die weltweite langjährige Suche nach dem zellulären Mechanismus der SMA zum Erfolg geführt.

Wenn es zur starken Polypenbildung im Dickdarm kommt, entwickelt sich daraus unbehandelt mit hoher Wahrscheinlichkeit Darmkrebs. Oft liegt dem massenhaften Auftreten von Polypen eine erbliche Ursache zugrunde; die Erkrankung kann dann in bestimmten Familien gehäuft auftreten. Unter Federführung von Humangenetikern des Universitätsklinikums Bonn entdeckte ein Forscherteam bei Patienten…

Bei der Suche nach den Ursachen der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) hat ein internationales Konsortium zwei neue Krankheitsgene entdeckt. An der Arbeit beteiligt waren Wissenschaftler vom Institut für Klinische Neurobiologie des Würzburger Universitätsklinikums.

Der Ligand PD-L1 gehört zu den wichtigsten Zielstrukturen der Krebsimmuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren. Wissenschaftler des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK) haben nun gezeigt, dass sich verschiedene Krebsarten in der Anzahl der PD-L1-Genkopien unterscheiden. Genetische Analysen des PD-L1-Gens könnten somit möglicherweise künftig helfen, vorherzusagen,…

Das Magenkrebs auslösende Bakterium Helicobacter pylori kann sich so genau an den Menschen anpassen, dass es so individuell wird wie ein menschlicher Fingerabdruck: Wie kein anderes Bakterium variiert es dazu im Laufe der Infektion seine Gene. Nun haben Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) in Zusammenarbeit mit dem Statistikexperten Dr. Xavier Didelot vom Imperial College…

Unsere Gene entscheiden über vieles in unserem Leben – wie wir aussehen, welche Begabungen wir haben oder welche Krankheiten wir entwickeln. Lange Zeit als „Müll“ abgetan, weiß man inzwischen, dass auch DNA-Bereiche zwischen den Genen wichtige Funktionen haben. Sie sind Sitz eines komplexen Steuerungswerks mit Tausenden von molekularen Schaltern, die die Aktivität unserer Gene…

Eine neue Studie im Fachmagazin „Cell“ zum seltenen Wiedemann-Rautenstrauch-Syndrom lässt auch die Diabetes-Forscher aufhorchen: Die Autoren entdeckten ein neues Hormon und erkannten, dass dieses bei Mäusen sowohl den Blutzucker als auch das Insulin ansteigen lässt. Sie stellten weiterhin fest, dass das sogenannte „Asprosin“ möglicherweise auch bei Menschen mit Diabetes Typ 2 eine…

Wissenschaftler des Universitätsklinikums Heidelberg und Deutschen Krebsforschungszentrums erarbeitet molekulares Klassifizierungssystem für Meningeome.

Bei den Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und reinen Gaumenspalten handelt es sich um eine Gruppe von Fehlbildungen, bei denen während der Embryonalentwicklung die Mundpartie nicht richtig zusammenwächst. Ursachen sind vor allem genetische Faktoren, Umwelteinflüsse – zum Beispiel das Rauchen – spielen eine eher untergeordnete Rolle. Meist ist die Spaltbildung die einzige Auffälligkeit der…